“我个子高,作体育委员。雪后在操场站队,有同学向我扔雪球,我也还击。可是不行,这是站队!老师不仅痛斥我,还非得找家长。老师为什么要我给这么大压力?贪玩好动是小孩天性啊。”

职业摄影师赵钢,摄于2012年的福建

职业摄影师赵钢,摄于2012年的福建聊这些话的时候,赵钢正受邀成为新浪图片“拍照吧少年”大学生摄影工作坊导师。此前他已在京郊开设了工作室,招收认真对待摄影的学员。

赵钢从未提及自己也有一个教育者角色,但回顾往事时,他关于教育的体验实在糟糕。

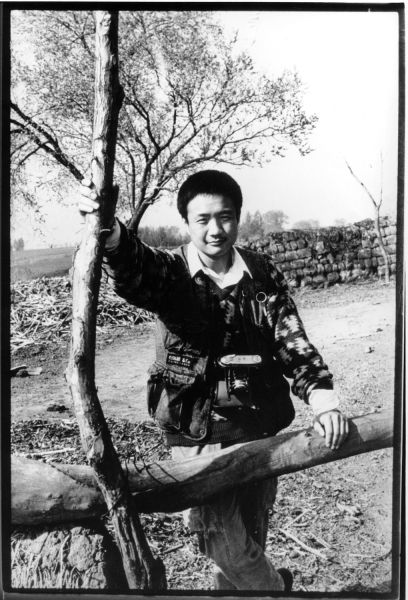

蓄须的大学生赵钢,穿着摄影背心。摄于1995年的长春

蓄须的大学生赵钢,穿着摄影背心。摄于1995年的长春首先反对的就是文理分科,因为这使理工男赵钢不能报考艺校学习摄影。这似乎没什么遗憾,作为一个学校教育的离经叛道者,假使赵钢在一所美院接触时兴的沙龙摄影,他日后还愿意成为摄影师吗?更不必说,日后有一部叫作《我的大学》的摄影集。

1992年,背着一台相机的赵钢进入长春光学精密机械学院(今长春理工大学)。这台相机与光学仪器无关,它要承担的是记录时代片段的任务。

大学新生入学。为了捕捉新生表情,大二学生赵钢在设定的场景中等待了多时。图片出自影集《我的大学》

大学新生入学。为了捕捉新生表情,大二学生赵钢在设定的场景中等待了多时。图片出自影集《我的大学》很快,不知是否出于优越感,迫不及待的赵钢组织了大学第一次集体郊游。理由就是帮大家免费拍照。

免费拍照,在那个年代求之不得。没有微博,没有微信,那时候影像传播得慢,相片冲洗得也慢——一张照片会装进相框,而非手机。

有关这次郊游的照片,成为影集《我的大学》里最早收录的图片之一。这显然是次有预谋的事件:早在高四(复读)的学习间隙,赵钢就已经决定记录大学的点点滴滴。提醒他制定拍摄计划的,是忘年交王福春。

大学舞会,左边那对在后来也会一直跳下去。图片出自影集《我的大学》

大学舞会,左边那对在后来也会一直跳下去。图片出自影集《我的大学》1985年前后,赵爸爸购买了第一台理光单反相机。80年代的2000元,是不可思议的奢侈品。这似乎也确是一次失败的消费行为,因为赵爸爸是很业余的爱好者,甚至常常对不准焦。

好在他有个儿子叫赵钢。在相机闲置两年后,初三的赵钢用它拍摄了第一批“大作”——毕业留念。赵钢开始表露在影像语言上的一定天赋。或许出于对儿子挽救相机命运的谢意,赵爸爸将王福春介绍给赵钢。

同学们一起包饺子,看看他们的脸,恐怕不只包了饺子。图片出自影集《我的大学》

同学们一起包饺子,看看他们的脸,恐怕不只包了饺子。图片出自影集《我的大学》当时王福春已是知名摄影家,作品《火车上的中国人》正在拍摄中。80年代末、90年代初,那是中国纪实摄影最好的时代。王福春告诉赵钢:“如果要成为一名真正的摄影师,就不要去拍花花草草。”

认识王福春这一年,赵钢高三。由于厌学,他已经荒废了两年半的高中学业。面临高考,他仍将大量时间花费在摄影上,就像小时候沉迷航模一样。那一次的玩物丧志,以父亲砸碎飞机模型告终。这一次,以他高考落榜划上逗号。

这只是个逗号。

赵钢天资聪颖。早在小学时,他就自学了初中物理的全部内容。这丝毫没给他带来好处。有一回老师在演示称的受力点、施力点、支点,指出提称的地方是施力点。坚称其为支点的赵钢被指责。旧教育的第一要务是维护权威,而非传播真理。

赵钢发现一片难得的光影,请来学姐做模特。学姐模糊了,墙上的影子却那么实。图片出自影集《我的大学》

赵钢发现一片难得的光影,请来学姐做模特。学姐模糊了,墙上的影子却那么实。图片出自影集《我的大学》在无数类似打击后,赵钢成为师长眼中的厌学者。他排球打得好,在高中是校队队长,打电玩也是强项,但就是不肯学习,以致于高中物理考出过48分的好成绩。

被枷锁束缚只是弱者的借口。当赵钢意识到摆脱高考就必须战胜高考时,在不放弃摄影的前提下,复读一年的他考取本科,那是92年的事了。

这是大四,片中人在毕业后迅速成婚。图片出自影集《我的大学》

这是大四,片中人在毕业后迅速成婚。图片出自影集《我的大学》大学开学,光学专业学生赵钢,终于可以把学习当作业余爱好了。他第一次自愿在自习室呆到晚上十点,他重新发现数学原理的哲学趣味。当然,最美好的是终于可以把摄影当作主业。

每隔一两个月,赵钢就返回哈尔滨的家中。那时候没有双休日,也没有高铁,周六中午在长春上车,回到家匆匆吃过晚饭,他就搭起暗房冲洗。因为第二天一早,他要拿着照片去王福春那里请教。午后再乘车返校。

这样过了两年。大三时,王福春告诉赵钢,他已经没有可传授的技艺。叫他唯一去做的,就是在拍摄中运用技术。

赵钢也是这么说:“《我的大学》中所收作品,大部分技艺娴熟的都是大二以后拍摄。”此时,赵钢已在心中默认自己是一名专业摄影师。

回想起来,赵钢把王福春当作他唯一的恩师。王老先生说起弟子,也总是要谈谈赵钢。这段师生情延续至今。

燃烧的青春记忆,这是即将毕业的学生焚烧四年的信件。图片出自影集《我的大学》

燃烧的青春记忆,这是即将毕业的学生焚烧四年的信件。图片出自影集《我的大学》赵钢的大学生活,在图集《我的大学》里已有最好描述。值得一提的是,他制作了这部图集,同时他也是这部图集的主人公。摄影技艺的早熟,使他有机会以旁观者和参与者的双重身份介入拍摄。或许这也是此部作品的最大特色之一。

毕业离别。图片出自影集《我的大学》

毕业离别。图片出自影集《我的大学》赵钢从大二开始,就为摄协的朋友传授摄影知识。那些师弟师妹们坚持下来的不多,其中有一位后来成为他的妻子。这其中是否有什么浪漫,赵钢总是不愿谈,但摄影本身就是一件最浪漫的事。

刚毕业的赵钢回校约会女朋友,自拍这幅图片时,赵钢留心抓取了墙上的格言。图片出自影集《我的大学》

刚毕业的赵钢回校约会女朋友,自拍这幅图片时,赵钢留心抓取了墙上的格言。图片出自影集《我的大学》1996年,赵钢在那个夏天毕业。他将一台相机留给学妹、女朋友、后来的妻子丁凤园,《我的大学》是他们共同完成的作品。

如今,这个曾经的“坏学生”以导师身份参与“拍照吧少年”。为什么要支持这样一个活动,他自己说:“我从事摄影二十多年,积累很多经验,走过很多弯路,对摄影有很感悟。我希望与人分享,给别人帮助。”

他一定会是个好老师,那些曾经的“坏学生”最后都成了好老师。

摄影师夫妇,2014年摄于山西

摄影师夫妇,2014年摄于山西