文|新浪专栏 品图 阮义忠

编这一期的经过,还真是有点惊险。为了向这本创刊已半个多世纪的瑞士文化刊物《DU》致敬,我跟我们的法国主编法兰克・霍瓦(Frank Horvat)数度沟通,却无法取得共识。我提出构想后,他的第一个反应是:“《摄影家》是世界优秀摄影家的平台,怎可去向另外一本杂志献花?”我说:“可以介绍DU刊登过的优秀摄影家作品,从这个角度切入,藉以凸显这本杂志是如何在提高摄影的文化地位。”法兰克却不为所动。

过一阵子我又提,他表示:“这太难了,DU已经出到六百四十多期了,我们哪有办法从中做出客观又正确的抽样!”一两个星期后我再提,他又有了另一个反对的理由:“没人会对一份仍然存在的杂志致敬,编一期向《LIFE》杂志致敬还说得过去,因为她已经关门了!”

几回下来,我不禁火大,告诉他我已做好万全准备,在国外二手书店将DU每年献给摄影的专号全买齐了:“我已经知道该怎么编了。奥古斯・桑德(August Sander)的《时代的脸孔》、罗伯・法兰克的《美国人》都在这本杂志发表过,另外布列松也为他们拍了六本专号。从几位大师们着手就对了,你什么也不必管,只要跟我去苏黎世采访总编辑就行了!”法兰克会五种语文,我心想,万一对方只讲德文也不用担心。

会知道DU,还是因为吕楠。1990年代初期的大陆,信息相当封闭,吕楠不懂外文,却自有法子了解外在世界的摄影发展,经常跑到驻北京的外国单位图书馆看画册和杂志图片。有一次我去北京,他说,有本叫做DU的德文摄影杂志好极了,建议我设法找来看看;我当下便请他把杂志地址抄给我。

才回台湾不久,竟然就收到他寄来的一本DU,附信说明:原来这不是摄影杂志,而是很注重摄影的文化杂志。DU的意思为“你”;吕楠送我的那本是1990年的2月号,目录页还盖了一个图书馆的印章——“北外瑞士研究中心”。原来图书馆职员把多出来的一本给了他。

从那时起,收集DU杂志便成为我压抑不了的热情,压根儿也没想到他们竟然会主动来联络。有一天,老伴接了通越洋电话,跟我说,是DU杂志的摄影编辑丹尼尔・施瓦茨(Daniel Swartz):“他很喜欢《摄影家》杂志,问我们愿不愿意每期跟DU交换?”当然愿意啦,我简直就是乐坏了!

1993年夏天,我跟老伴与法兰克在米兰碰头,三人一起搭火车去苏黎世。意大利、瑞士之间的山区铁轨弯弯曲曲的,火车每翻过一个山头就是一幅绝美的风景,我却无心欣赏,因为法兰克始终满脸不悦、欲言又止。

在苏黎世过了一夜,约好第二天上午去采访DU的现任总编辑迪特・巴克曼(Dieter Bachmann)。 晨起共进早餐,才吃到一半,法兰克突然撂下一句:“你还没说服我为何要做这一期,所以我决定不作这趟采访。”我差一点跳起来!按期付编辑费,此趟差旅费也出了,他却在最后关头来这么一招,根本就是希望我求他,趁机抬高身价⋯⋯

我强压怒气,僵硬地吐出一句:“好,没关系,我们自己来!”法兰克愣了一下,随即表示:“我还是陪你们一起去好了,必要时我再说话。”

结果我们在DU杂志编辑部待了近两小时,采访全程录音。我用中文提问,老伴袁瑶瑶居中翻译,同步在我耳根旁翻译巴克曼的英文答复。至今为止,那都是我最满意的一次采访。近年来,少数人成功收藏了全套《摄影家》杂志;这篇访问在互联网上被传来传去,直到最近还偶尔会从我的微博上跳出来。

巴克曼是有深度的编辑,仅举访问中的两条问答,就可看出他的智慧。

“每次新出刊的DU都让我非常意外,也从来无法想象下一期的主题会是什么。请问,您到底是如何决定什么时候做什么样的主题?”

“这个问题满复杂的,不果我可以简单回答你,每一期的筹备与贯彻都是出自于‘胃’和‘脑’的结合。‘脑’是很容易开发的一个智性工具,只要收集知识、学习传统习俗、阅读书报杂志,就会知道周围发生的事。再来就是‘胃’的事了;这一点很重要,我所谓的‘胃’也可以说是‘心’。胃会让你知道你对事物的真正感觉,什么是你感兴趣的、什么是做某些事的时机。它会告诉你,有个叫葛连・古德(Glenn Gould)的钢琴家是个神秘人物。我们就是在这种时候察觉到某些事,经过仔细观察后,决定放手去做。

我个人绝对相信,要办好一本杂志不应跟着营销策略走,或者以大众兴趣、民意调查为依归。作为一个编辑,应该根据的是自己的兴趣与好奇心,因为你并不仅仅是一个有家、有历史的个人,还是湖中的一条鱼。这个湖就是当时的环境,你对湖水的温度要有感觉。人家付薪资不是让我迎合读者,而是要我去发掘能为读者做什么。这之间的差别是很大的。在‘胃’的引导下,我们有好几回运气都不错。”

我的最后一个问题是:“根据您的‘胃’,文化的定义是什么?”

巴克曼微笑:“人都有死的一天,文化就是我们在死以前对生命的憧憬。”

法兰克从头到尾一句话也插不上,只能在最后讪讪地表示:“这场访问做得太好了!”他虽然想做些弥补,可是我感觉这份友谊已开始有了裂痕。

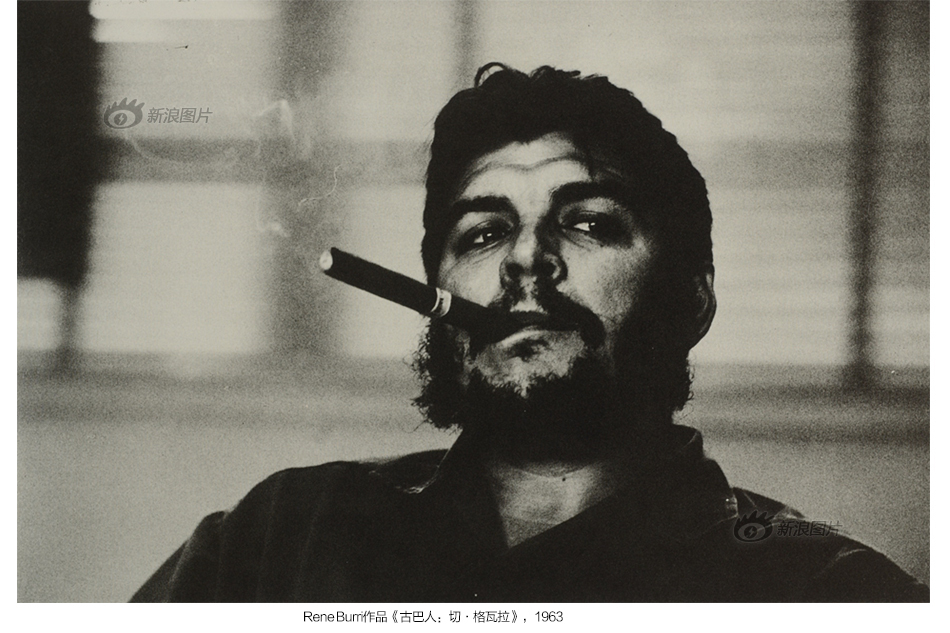

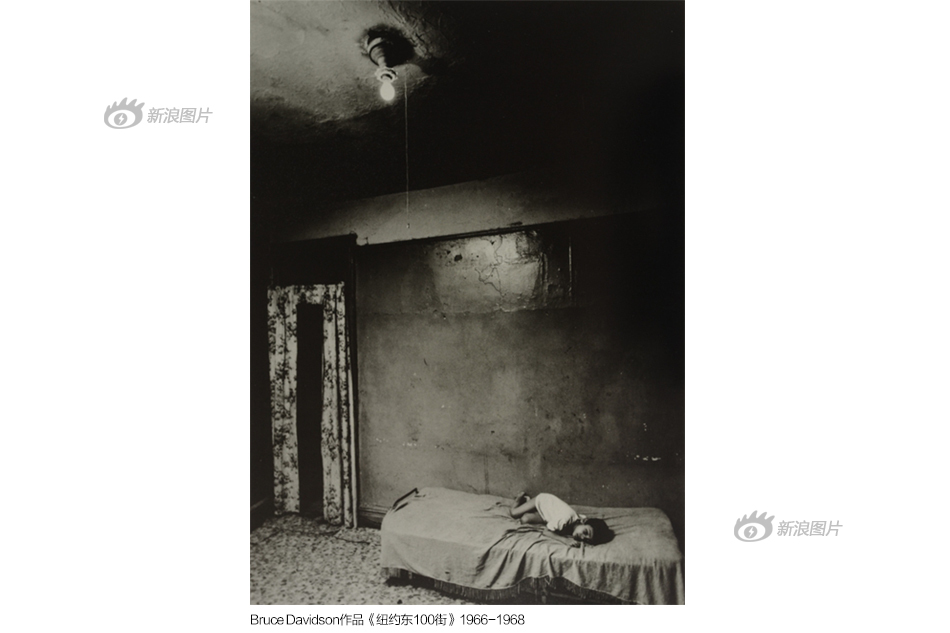

《向DU杂志致敬》是我们销量最好的一期,光是DU就跟我们买了1500本送人。为了跟本期介绍的佛洛・嘉多纳(Flor Garduno)、亨利・卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)、雷尼・布里(Rene Burri)、罗伯特・法兰克(Robert Frank)、布鲁斯・戴维森(Bruce Davidson)、沃纳·比肖夫(Werner Bischolf)、奥古斯特・桑德(August Sander)等12位摄影家或其继承人取得刊登版权,DU还特地为我们准备了一封推荐函。

照片挑选更是大费周章。一、两个月后,本身也是优秀摄影家的丹尼尔・施瓦茨专程从苏黎世来台北,在《摄影家》的小小办公室跟我们一起工作了一星期。写到这儿不能不提,瑞士人之精准,简直就是让人瞪目结舌!

去机场接丹尼尔的那天,我和老伴只迟到了三、五分钟,就在水泄不通的迎宾大厅看到他昂首阔步地走向出口,连喊都来不及,眼睁睁地看他上了出租车。急忙赶回台北,到旅馆一问,才知道他已安然入住。

见面问他,为什么不等等我们?他却一本正经地道来:“从《摄影家》杂志的水平判断,你们是非常专业的人,要嘛就是准时,要嘛就是有事不能来,绝不可能迟到!”我们啼笑皆非,他却十分认真:“前辈战地记者总这么说,线民在约定时间没出现就要立刻走人,以免出大事。”

这期介绍的摄影家,除了艾米尔・修特兹(Emil Schulthess),我几乎每位都熟知。在苏黎世时,DU的编辑同仁建议我们去拜访首任艺术总监,说杂志的开本、版型以及标志都是他决定的。因缘不可思议;去到修特兹的山林小屋,交谈之后吓了我一大跳!原来,在我刚开始拍照时,深深影响过我的《中国》摄影集,作者就是他!1966年出版的这本书,用精湛厚重的摄影技术,道尽了各省中国人在文革前的幸福与纯良。

焦点在摄影表现,因此,除了DU的第一任主编阿诺德・库伯勒(Arnold Kubler)于1941年元月所写的创刊词、在艺术学校首创摄影系,影响了一整个世代的汉斯・芬谢尔(Hans Finsler)的著作《摄影与现实》节录,每篇稿子的字数都很短,摘自当期的编辑前言。

这期杂志特别厚,出版后的发展好到让人吃惊。DU杂志受此启发,竟然用心把半个世纪以来出的摄影专辑好好整理,实现了一个规模类似马格南《In Our Time》那样的大规模世界巡回展览,还同时出了两本厚厚的展览画册,德文版名《Der Geduldige Planet》,英文版名《So Many Worlds》。最令我感动的就是,两个版本的版权页第一段都注明:感谢台湾台北《摄影家》杂志及阮义忠、袁瑶瑶的原始构想。

我们的杂志办了62期就停了,但DU至今依旧存在。我实在是非常非常高兴能将第15期献给这本被公认为“欧洲最好”的文化杂志。在我的认知当中,她是“世界最好”的。

栏目编辑|马俊岩

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)