文|新浪专栏 品图 阮义忠

《摄影家》杂志第16集(1994年10月号)呈现了来自七个国家的七位摄影家,呈现了七个不同的摄影主题和风格。得以展示这样的面貌,表示我们越来越有能力关照更广的摄影领域。这是令人非常愉快的事!

来自德国汉堡的贾希・克莱因(Jaschi Klein)的每个摄影计划都像是在举行仪式。为了天马帕格萨斯这个主题,她花了差不多一年半时间训练马匹及改进翅膀制作,强调带翅的马这个想法主要还是跟变貌有关,较无关乎它的神话角色。“帕格萨斯一方面以它自身为例来说明变貌这个概念,同时亦鼓励它的对手去变貌。它借着外貌的异常,使其对手亦能跨越常态,发展出自己的幻想。扮演入侵者的帕格萨斯,让已确立的事物显得可疑。而艺术家视为隐喻的帕格萨斯则面对着社会,要求思考、对抗,以促成变貌的动力。”

一篇谈到此系列由来的文章提到,克莱因生活在世界中的世界,看到人们肉眼见不着的东西,遇见尚未在人们眼前成形的影像。她看见带翅的白马飞越一片荒芜,周围一群身裹披风的人,无声地宣告着一项讯息。在这个世界里,马会飞。这是必然的。即使是穿越了无数个世纪。一个系列要花上几个钟头、几天,甚至几个月才能完成,但她却希望最终能把这些照片丢到大海里,再也不要去分辨什么是真,什么是假。

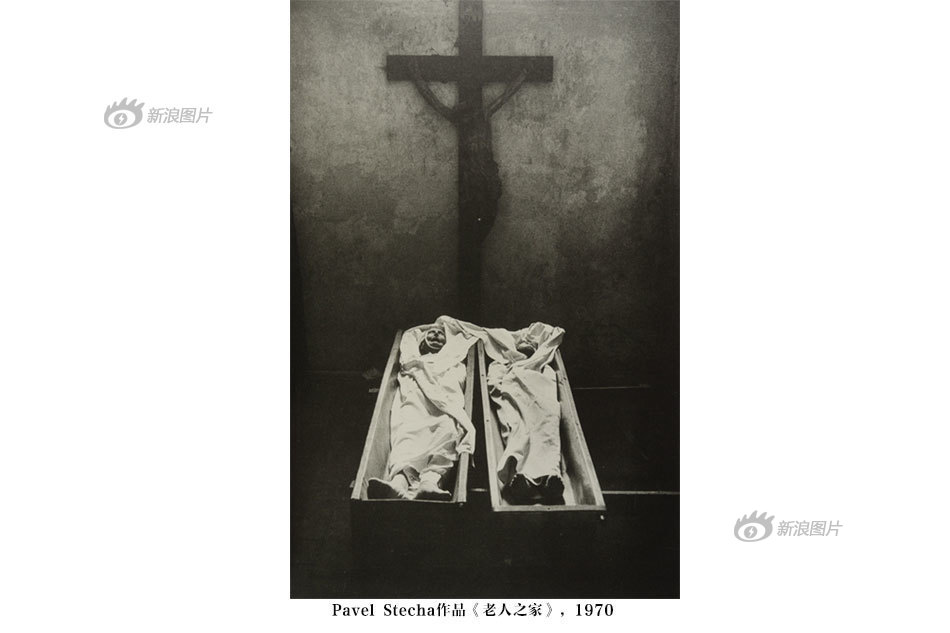

捷克的帕夫・史特恰(Pavel Stecha)对他的祖国和人民有深刻的描绘,作品中透露出深厚的人文情怀,吸引我和内人在日后造访布拉格,于他的引介之下,顺利完成了捷克摄影家专号。除了史特恰的照片,波胡斯拉・布拉齐克(Bohuslav Blazek)的文章《一位摄影家对捷克问题的贡献》也让人在莞尔之余,对那儿的老百姓更感兴趣。

作家指出,现代捷克文化以及整个捷克文明乃视觉与听觉双方面的。波西米亚是个充满幽默与欢笑的国度,文豪们的笔下没有悲剧英雄,作品也绝不属于令读者感动掉泪的那一类:“捷克人很清楚自己的身份,问题在于他们无法判断自己目前这个样子到底对不对。正因为他们是一个视觉听觉并重的民族,才有办法透过摄影来提出这个问题。”

帕夫・史特恰并不怀疑捷克人的特性,对这一点他既不毁谤也不重新加以塑造,然而,旁人所不敢触及的主题,他却详加描绘。

“日子难过的时候,不论是二次世界大战那段恐怖时期,或陷于铁幕之中,捷克人的周末都是在自己的小木屋里度过的。每逢假日,他们便穿上旧衣服,荷起锄头圆锹;平常就穿着医师、科学家、司机或者店员等工作服。如今的捷克人不再是村夫,但他们从来不曾断绝与土地的联系。工作、交际、知性论述都是捷克人游刃有余的角色,但他们需要一个可称之为家的地方,一处可让他们取下面具的地方。帕夫・史特恰是进入生命后台的摄影家,而这里也是解答捷克问题的关键所在。”

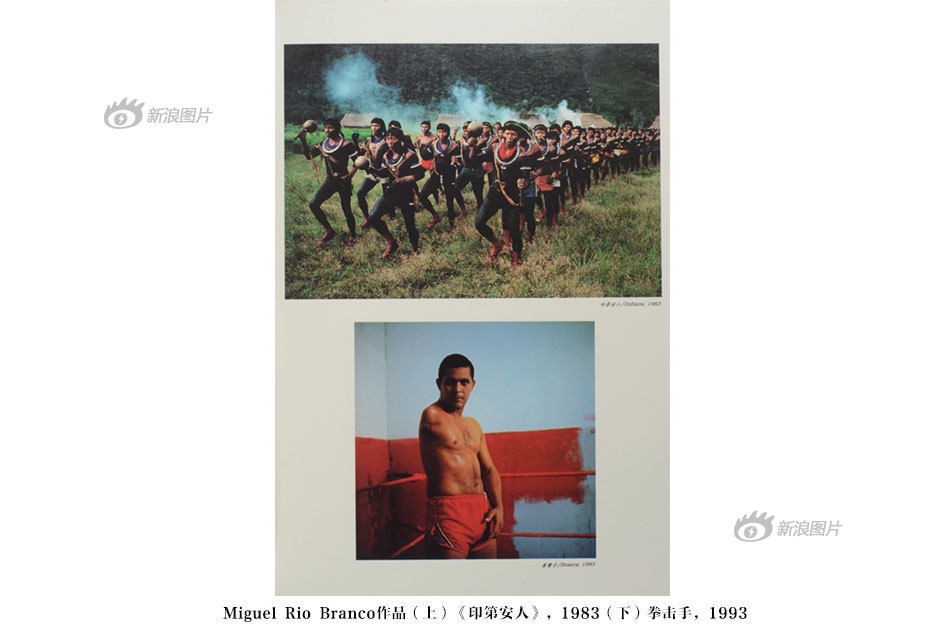

巴西的米盖尔・里奥・布兰哥(Miguel Rio Branco)之前是画家,后来也拍照、摄制纪录片。1983年,他跟印第安人相处了一段日子,领悟到如何结合不同媒体,并因此而创造了他的第一个装置艺术作品。

灵感来自印第安舞蹈,所有人围成一个圆圈,以强烈的节奏一连跳上几个钟头,动作一再重复只有少许变化,从此改变了布兰哥对摄影的看法:“之后,我对报道摄影不是那么感兴趣,宁愿在现实材料上加上自己的主观。

强・路易斯(Jon Lewis)曾创办澳洲绿色和平组织,于1987、1992旅行澳洲北部时,拍下所遇到的原住民。亲自撰文的短短心得让人心有戚戚焉:“他们信任我,毫无保留地面对相机,我也应该尊敬他们对我的信任,尽最大能力来呈现这些肖像⋯⋯就摄影而言,我试着呈现出在所有男人、女人身上都看得到的共同点,一种影响我们全体的慈悲。我觉得一般人对原住民感到好奇,可能是因为我们所处的这个西方社会丧失了某种东西⋯⋯某种心灵上的东西。

如果有哪个字可谁说明一下我所想做的事,那应该是‘接纳’。他们接纳了我这名游客,现在我希望看这些影像的人也能接纳他们。因为接纳以后,才有谅解与爱。我对原住民的兴趣并不在于我们所做的,重要的是我们是谁。”

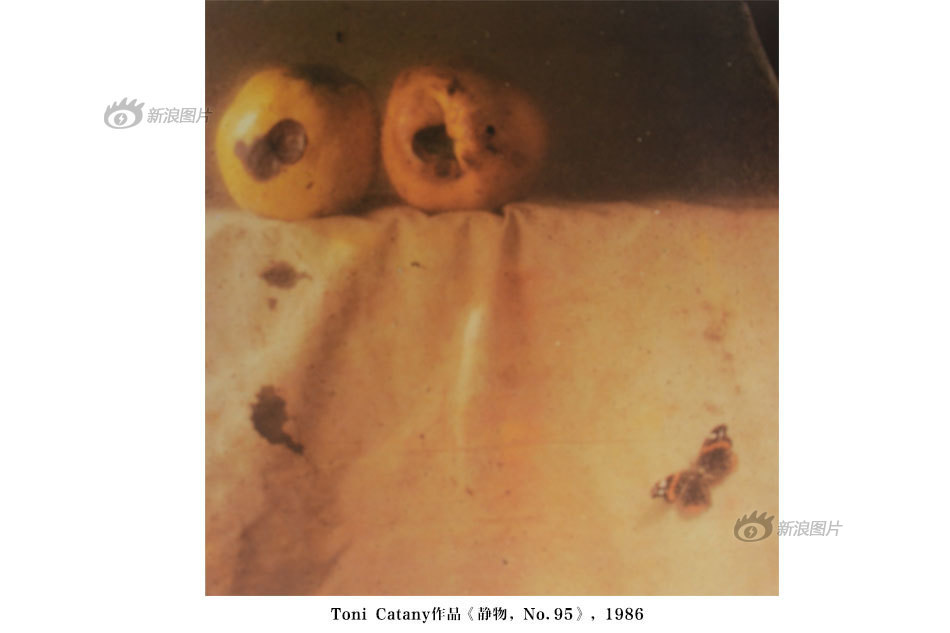

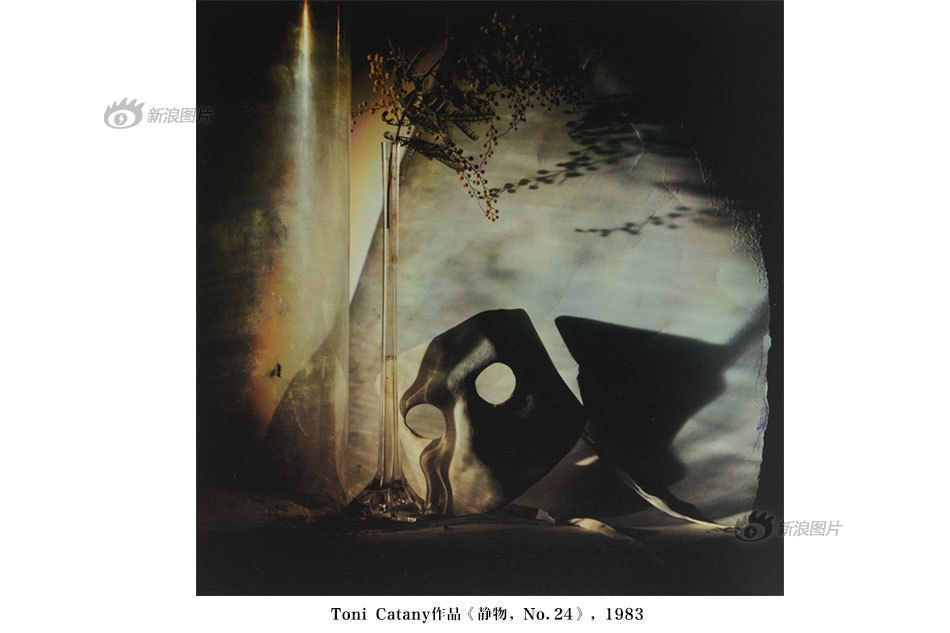

西班牙汤尼・卡塔尼(Toni Catany)在作品中营造了一股神秘的气息,向我们叙述生命巅峰期的华美和隐身于其后那呼之欲出的腐蚀和衰败。评论家皮尔・彭汉(Pierre Borhan)认为,卡塔尼的国际声誉多半归功于他的静物——剪下来的花朵或独株或成束地摆着,有含苞的、盛开的,也有枯萎的。透过花的影像,卡塔尼和花之神秘得以不受损地绽放。

“这批将近两百张的铅版照代表着一位能接纳任何传达感性之事物,同时热爱音乐、绘画及文学的艺术家,对一个充满偏好的世界的研究。每一幅静物并不标示拍摄时间与地点,都是意有所指的情感表达。那些熟悉的物体,放在瓶瓶罐罐旁的纪念品,在在证明卡塔尼有心避免任何令人不快的表现主义。那些出自他自己的灵感并不曾让他忘了谦虚。构成元素并非故意摆放的象征物,而是借着独特的方式与风格,让读者意会语言无法形容之事物。”

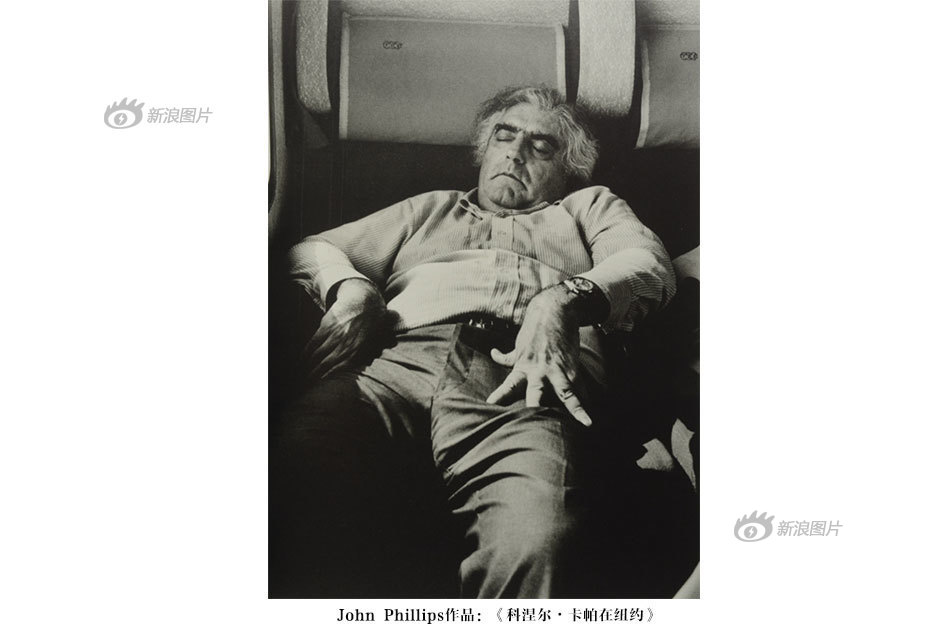

约翰・菲利浦(John Phillips)的照片隐藏着一个又一个大时代的秘密:“摄影生涯将我从一个21岁的新闻摄影记者,变成70岁的历史学家。“他在1984年过七十岁生日时这么表示。

菲利浦从《生活》杂志创刊(1936年11月)就担任摄影记者了,到1989年足迹已遍及欧洲、美洲和亚洲的52个国家。“我相信命运,这可能跟我出生在伊斯兰的天空下有关。那里的人形式皆依据密克图——相信所有事情的发生都是无可必免的。

他没受过正式教育,二十出头时在伦敦打零工,抢救了一捆过期的《时代》杂志,按着地址投稿到美国,结果接到编辑总部来信,说正在筹备一本叫《生活》的新杂志,伦敦办事处或许有差事可给他。1938年,他被杂志社调到美国,吃惊地发现,美国人竟然克服了长距离沟通的障碍,有办法让全国人民产生一种共识,就是中央集权的俄国政府也始终无法达到这种成就。

从他的回忆可了解,在电视机尚未普及的时期,《生活》杂志的影响力有多大!在杂志问世的那个礼拜,刊出的照片,从纽约到旧金山都同样重视。

“和欧洲相较之下,在美国工作容易多了。《生活》的摄影记者很受美国人欢迎,他们也不在意摆些欧洲人认为有尊严的姿势让人拍照。当时《生活》的摄影记者被认为是世界上最好的,不过也有个缺点,那就是每家新闻社的摄影记者都明目张胆地依样画葫芦,《生活》记者拍什么,他们就拍什么。这些抄袭专家的东西都是隔天就见报,经常坏了我们的故事。我的应变之道是,拿架没装底片的相机,拍上一大堆平凡无奇的东西,然后再偷偷用另一架相机拍些我真正感兴趣的。”

柯锡杰于国外工作和生活多年后,回到出生地台湾定居,曾经浪迹天涯的他,作品处处透露着诗意的乡愁,为柯锡杰写文介绍的是在2000年得了诺贝尔文学奖的高行健。他认为,柯锡杰在现实的瞬间和取景框中的视象里注入了自己的心像,用照相机取代画笔,赋予影像以某种绘画的可能,许多作品因构图线条分明,而能引发某种形而上的思考。

七种看、七种说、七种想——正是我们在这一期跟读者所分享的。

栏目编辑|马俊岩

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)