摄影|慕容拖鞋

文|海杰

有人宁愿怡情地死在床上,也不想没劲地活在世上。慕容拖鞋或许就是。

这是个富贵气侧漏和落魄气尾随的名字,而他的原名不好听,保留着70年代初以及更早的国家愿景,比如“建华”或“国强”,他只代表慕容拖鞋所在的某个摄影家协会主席的位置。而真正能代表他自己的就是慕容拖鞋。

干脆,我们在交流中省了“慕容”,直接叫他“拖鞋”,这属于屌丝逆袭。

我一共见过三次“拖鞋”,三次他都是醉着的,一见面,猛的起身,拉着你,双手激动,捏得胳膊生疼。有时候,这种状态令人讨厌,你总是醉着的,是怎么回事?可转念想,谁能保证自己是真正醒着的?

而网络上隔空传话的拖鞋开口闭口“老师”,谦卑而柔软。但“老师”一词总听起来有些骂人的味道。

拖鞋得感谢他那个好工作,搞接待的,三天两头喝酒,也难免声色犬马,但他再醉,也不会忘记咔嚓一下,就搞得他和那些女的(这个词就像我们笼统地称别人为“艺术家”一样,女权主义估计不喜欢这个词,但女权主义者早被拖鞋灌醉塞进出租车送回家了)总是有着某种千丝万缕的联系,而他也总是能拿到她们青春欢畅、烂醉/淫/靡的时辰,但偶尔有男人出现在镜头里,这事就变得具体,不堪,对号入座,或者背离了游戏精神。大部分影像使得我们更加热爱女性,渴望背离常规,逃离沉重的生活。总之,我们有点活腻了。如果拖鞋在古代,那就是柳永,虽然没有“白衣卿相”,但让她们养老送终还是没有问题的。

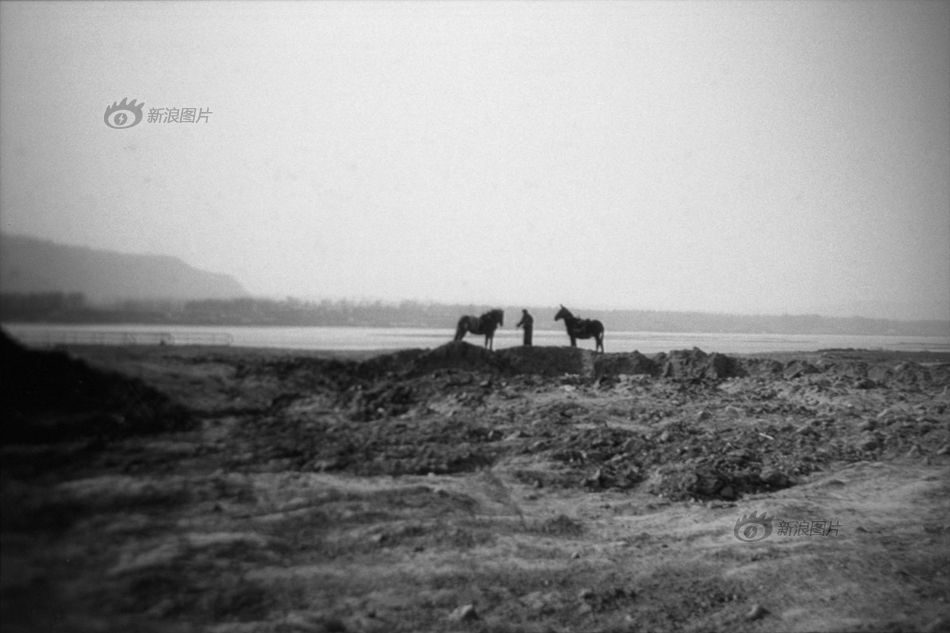

拖鞋生活在河南,而中原又是盛产遒劲有力的影像之地,无数人跑到河南,干掉很多胶卷和数码快门,掠夺了很多名誉之后,就饱食终日,还有人继续赶赴中原。越想越乏味,人们都往别处跑,费尽心思把自己忘掉。

拖鞋是给生活相面的人,他就近观察,收入囊中,远方和他没有关系。

栏目编辑|马俊岩 实习生|王诗宇

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)