文|新浪专栏 品图 阮义忠

最近,一位晚辈替我于1992年创办、总共出版了62期的中英文双语杂志《摄影家Photographers International》策划巡回展。为了配合展览,他很用心地看过每一期内容,想编一本精选集,但后来告诉我,实在是没法选。因为每期都有独立精神,每张照片之间都有关系,前后顺序也都有道理;唯一的办法就是照原来的重印,把广告、英文抽掉,成为开本缩小的复刻版。十部合订本,一年一本,将我办杂志的十年足迹,清楚完整地再现。

在展览方面,他也有构想,把纸本影像变成展出作品,并将内容规划为三个主题:初心、启示、传承。他认为,我做任何事都本着初发心的那份热情与理想;我的工作启示了很多人,使他们走上摄影之路;而我从台北艺术大学退休后,又开始在海峡两岸开班授徒,一切都是为了传承摄影的人文精神。

“架构很清楚,但还需要一个大主题,老师您有没有什么意见?”

接到他的微博私信,我煮了杯咖啡,静静回想这大半辈子的来时路。

从小我就爱观察周遭,注意人家不注意的,对那些被冷落、低估或是遗忘的有意义的人和事物特别感兴趣,也喜欢用自己的方式肯定他们的价值与意义;直到现在依旧如此。大家都在谈论的、流行的,一点也吸引不了我,觉得不需要多一个凑热闹的人。会办出版社,纯粹是因为看到简体字版的《中国摄影史》,希望它在台湾也被读到;由于没人要发行,只有自己成立出版社。会办《摄影家》杂志也是因为引进了一个摄影史上的大师经典作品展,没有适当媒体可以好好介绍,干脆自己办杂志。

整个因缘要话说当年。1991年4月,我受法国摄影博物馆邀请,前往巴黎近郊展览,特地把握机会,去南部土鲁斯的水之堡摄影画廊(Galerie du Chateau d'eau)参观。当时正逢摄影发明150周年,全世界的重要展场莫不庆贺,水之堡也不例外,用它丰富的馆藏组织了一个盛大的展览。

我永远记得,站在水之堡的红砖墙前,看到自己在撰写《当代摄影大师》、《当代摄影新锐》两本书时,只能在印刷品上看到的影像,一幅幅原作都近在眼前,当下受到的冲击真是无法形容,忍不住幻想,哪天这个展览要是能让台湾人也看到,该有多好啊!

当我跟满头银发、和蔼可亲的创办人、馆长尚·杜杰德(Jean Dieuzaide)依约见面时,他以外国人初见常用的招呼语为开场白:“我能为你做什么?”

我衷心表示,是特地来向他致敬的。杜杰德是非常优秀的摄影家,所创办的水之堡是全法国第一个摄影艺廊,从1974年起毫无间断地策划展览,在1991年已累积举办了200多个展。水平之整齐,对各种不同风格的全面性照顾,都显示了杜杰德对摄影理念的坚持,以及对展览水平不妥协的态度。

我告诉他:“你不必为我做什么,倒是你这些馆藏品,若是有一天能在台湾展览就好了!”听我这么说,他半信半疑,想考考我对世界摄影的了解程度:“你认为,台湾现在最需要展览哪些摄影家的作品?”

透过内人的翻译,我侃侃而谈,说台湾经济起飞,大家都在追求物质享受、求新求变、价值观念混淆,这时更需要深具人文精神的纪实摄影来让大家省思。如果有机缘,我会先选萨巴斯提奥·萨尔加多(Sabastiao Salgado)和克丽丝汀娜·嘉西亚·罗德洛(Christina Graciela Rodero)。一男、一女,前者是当红的巴西摄影大师,后者是名气还不大的西班牙摄影新秀。这个回答让他眼睛发亮:“你有没有空,我们到对面咖啡馆去聊聊?”

相谈甚欢,半个小时的约会延长为四夜五天,因为隔天他便带着我们一起去位于西班牙边界的佩皮尼昂(Perpignan),参加第2届的报导摄影节(Visa pour l'Image)。

经由杜杰德先生的引荐,我在那儿认识了一些国际上活跃的摄影组织负责人。那年夏天,内人与我应法国阿尔勒摄影节(Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles)创办人路西安·克拉格(Lucien Glergue)的邀请,去参加第22届的开幕盛会,去之前先去到鲁斯探望杜杰德,意外参加了他主办的欧洲摄影历史协会年会。

从法国回来不久,台湾的文化建设委员会(文化部前身)找我。原来,他们筹划了许久的国际工艺展触礁,但经费必须在期限内核销,否则会被认为执行业务不力。负责人问我,能否在半年内举办一个全球摄影比赛,强调至少要有多少国家的参赛者、多少著名摄影机构的贵宾当评审。此外,还要有一个世界名家的摄影作品展。

我想,这一点也不难,只要把水之堡的展览原封不动地借过来就可以了,不必费时费力地一一与各国摄影家打交道。摄影比赛也不难,只要在欧、美的好杂志登比赛征件办法,再找见过面的那些机构负责人来当评审就好了。一切都如同我所期望的那么顺利;那是台湾政府迄今办过的规模最大、水平最高的摄影活动;但也就办了那么一回。

摄影史上最好的影像要来了,可是,台湾的民众知道吗?传播媒体的朋友们,最慷慨也只可能给一两天的版面。展览完了,总要留下一些东西啊!展览有场刊,但影响有限,台湾又没什么好摄影杂志可以介绍。我这辈子的摄影知识完全来自于杂志、影集;这些作品正是最好的摄影杂志内容,干脆自己来办一本!

要办就要办最高水平的,印刷、纸张、设计、开本都要世界一流,还要有英文、国际发行,让外国人也能看到。内人完全赞成我将梦想付诸实现;不知天高地厚的两人喜滋滋地商量,大不了把房子卖了,租间小屋住。

当我把水之堡的馆藏作了精选,粗略编排后,发现都是西方人的作品,而且偏重纪实。当下决定,要把东方摄影家的创作也放进来,并照顾摄影的新发展、纳入它的未来性。

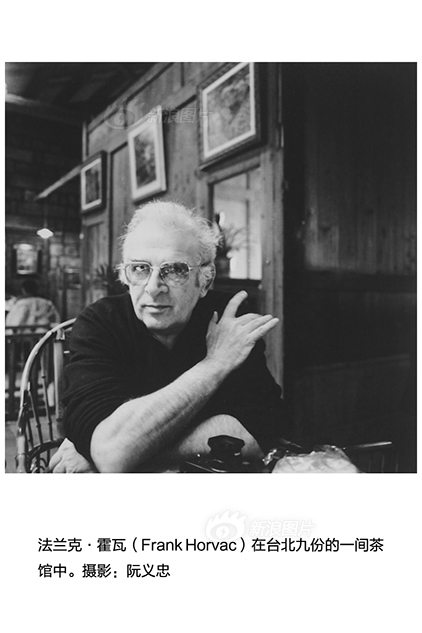

当时数码摄影刚起步,手法简单粗糙、非常费工夫,而且是严肃摄影家不屑参与的。我刚出版了法国摄影家法兰克·霍瓦(Frank Horvac)的《摄影大师对话录》(entrevue)中文版,知道这位报导摄影大师突然碰起数码摄影来,把拍过的影像用电脑拼贴,组成富幽默感、又有神话意味的画面,让不同时空的人物、景物组成奇妙的世界。那时后现代主义盛行,他管这些作品叫“后摄影”(post-photography)。

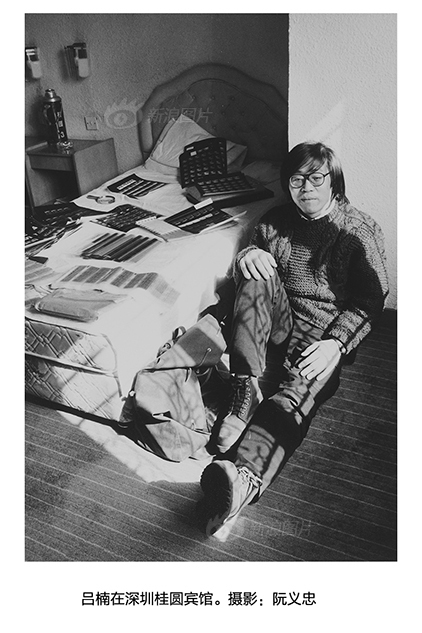

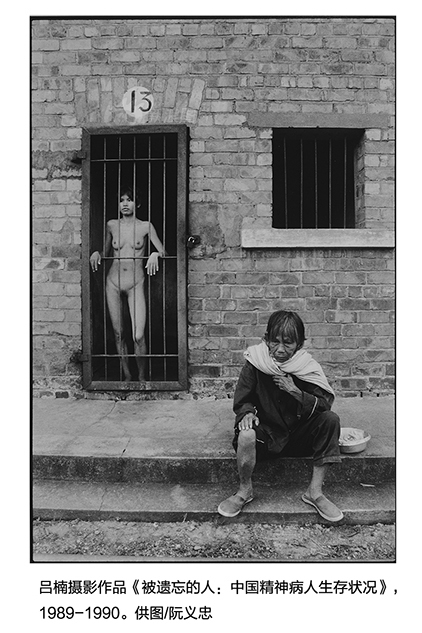

东方的摄影创作,简单说,就是得包括海峡两岸的中国人。台湾部分简单,我从优秀学生中找最用功的吴志华。大陆方面,就只有请在深圳办《现代摄影》的李媚帮忙了。那时,连传真机都还不普遍,我发了封快信给她,也很快就得到了答覆:“大陆能符合你要求的,只有吕楠。”由于题材忌讳,他的《被人遗忘的人:中国精神病人生存状况》在大陆不能发表。

我在最短时间赶到深圳。当时那儿还是经济实验区,吕楠来不及办边防证,还花钱请人从蛇口带他进去。我和吕楠在《现代摄影》办公室附近的桂圆宾馆房间里,把床铺当编辑桌,将他带来的一落样片摊开来,一张张地用放大镜细看、讨论,然后再到香港冯汉纪那儿把底片带回台湾亲自放大。

当第1期内容编好、摊在桌上时,我激动万分,觉得这杂志真是太好了!但同时我也非常担心,因为第2期连个影子也没!杂志印好后,我请装订厂先用手工装订十本,当晚内人便带着那些杂志飞到巴黎找法兰克·霍瓦帮忙邀稿。

我永远记得,那天我还在办公室干活儿,接到内人的电话,心中的忐忑,就好像即将听到杂志未来的命运宣判。她是从巴黎机场的公用电话亭打来的,说法兰克等不及,一见面就问杂志在哪儿。人还没出机场,就在咖啡座站着翻起来,边看边赞叹“Merveilleux,marvelous!(好极了,太棒了!)”

接下来的几天,每一通越洋电话都让我更加高兴,因为内人见到了布列松及他的夫人玛汀·法兰克(Martine Franck)、威廉·克莱因(William Klein)、爱德华·布巴(Edward Boubat)、尚-路·西耶夫(Jean-Luc Sieff)。

总之,每位看到《摄影家》杂志的人都非常喜欢。他们知道好杂志生存困难,都愿意支持我们、免费供稿。我感动又感激,以现在的感觉来说,就是《牧羊少年奇幻之旅》书中的那句话太对了——“当你真心渴望某件事时,全宇宙都会联合起来帮助你!”

《摄影家》杂志是双月刊,在慷慨的前辈与好友帮助之下,我一期接一期地办了62期,直到皈依证严法师、投身佛教慈济慈善基金会。在无法将所有时间精力专注于办杂志后,这本刊物于2003年开始脱期、2004年停办。

在那十年间,我介绍了许多大师的经典,也发现、肯定了更多摄影新秀的作品。多少国家、人物、故事从我的掌心流过,多少珍贵的友情、温暖的回忆在我脑海荡漾!一切努力与心血、一切付出与收获,都化为一期期的杂志,成为我的黄金岁月的见证。

创刊号有104页图片,在编排设计时,我将所有影像摊开来一一审视,毫不犹疑地选择了华纳·毕秀夫(Werner Bischof)的那张名作《吹笛少年》为封面。这位瑞士摄影家在拍完此景不久,便因吉普车坠落安第斯山谷而往生。这张传世之作,还是马格兰图片社的同仁从巴黎赶去料理后事,自相机中未拍完的底片冲出来的。

一个背着行囊的少年,跨着大步,喜悦地吹奏着心爱的笛子。我们这本新生的《摄影家》杂志,也正在迈开她的第一步,虽不晓得前面的路平坦或坎坷,但我告诉自己,每一步都要踩着愉快的旋律,和着自己的心率,尽量走远一点,再走远一点。

如今我已过了耳顺之年,回顾这四十多来年的生活与工作,觉得自己不只是在办杂志这件事上,在摄影创作、著作、教学、乃至于生活态度与生命哲学上,都离不开“发现、肯定”四字。

想到这里,我拿起i-Pad,给那位晚辈发了私信:“展览的大题目就定为《发现与肯定——阮义忠的摄影布道之路》吧!”

栏目编辑|马俊岩 实习生|杨云鬯

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)