文|新浪专栏 品图 阮义忠

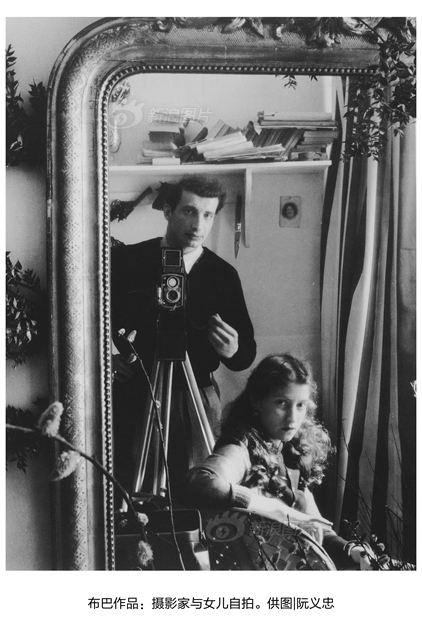

1992年3月底,《摄影家》杂志的创刊号刚印好,老伴就带着装订厂先赶出来的十本去了巴黎,在法兰克・霍瓦(Frank Horvat)的带领下,拜访了几位摄影大师。或许是觉得与爱德华・布巴(Edouard Boubat)的会面有趣,便在地址、电话、杂支的记事本上随手写了一段,回台北后也忘了这件事。

想不到22年后的几天前,儿子在工作坊仓库发现了那本笔记。这段于1992年4月1日留下的手记,字数虽不多,却鲜活地描绘了她初见布巴的场景:

布巴很亲切,很殷勤,是个没有脾气的好好先生。一进门他就抱歉,说屋子里凌乱,看起来很开心,笑得合不拢嘴。到处都是成卷的海报、成盒成叠尺寸不一的照片。他清出一张沙发:“你坐这,就坐这,好好地坐着啊!”“看哪,这扇窗户的光线多美啊,你知道,我是光线的爱慕者。”

他的话很多,嘴巴几乎没停过,两只手优雅地比来比去,好像在跳舞。对于我能说几句法文,他惊讶又欢喜,无论我说什么,他都哼哼唧唧地一阵笑:“啊,你的法文说得好极了!”好像我每句话都是用唱的。和法兰克讨论照片时也怕冷落了我,频频回头,插播一两句:“你看,你看,看那光线照进来的样子!”

“啊,你去看过塞纳河畔了吗?你一定要叫法兰克带你去,我是巴黎人,我爱慕塞纳河,我好多照片都是在塞纳河边拍的。”

“啊,你去看博物馆了没?当然,当然,我们这些老摄影家就是博物馆嘛,活生生的博物馆!”

布巴的作品成为《摄影家》杂志第4期封面以及主要内容。他非常认真地精选了这些作品,还自行找友人作了专访。访谈一开始就很有意思。

黑尔米:可否描述一下,你前不久为这期《摄影家》杂志挑照片时,重新发现了这些照片的感觉?大部分影像已拍了相当时日,或许之前你根本忘了它们藏在底片上,连洗都没洗,为什么现在又选出来?难道你对它们的看法不一样了?

布巴:这些照片重新冒出来,就像又复活了,有些我还真忘了,更别提放大。不过我要告诉你一个秘密,艺术作品是活的,我们以不同的眼光再次看它们,就像画家那样。或者更高一层,像音乐家那样,以更专注的耳朵倾听某首乐曲。就算当时我们没有足够的时间看它们,现在也不一样了。

爱德华・布巴无论拍什么都让人觉得温暖,1923年出生于巴黎蒙马特他,尽管在第二次世界大期间被迫加入服务纳粹德国的队伍,见识过战争的可怕,但作品仍然反映了一种难得的安详。布巴讨厌摄影理论,认为摄影师捕捉了飞逝的片刻,但终究无法拥有它们,而是为了有朝一日能把这些片刻归还给他人:“一张照片之所以存在,不仅仅是为了装框、送进博物馆,也是为了给读者某些东西,等于是某种礼物。”

他相信美丽与平静的力量,提到自己曾报导过一座位于波恩的老人院。那儿有幅弗兰德斯画家的三联画,平时用布盖起来,每逢星期天便打开来让老、病的院民观赏。许多病人光是盯着画,目不转睛地看,就得到了治疗效果。

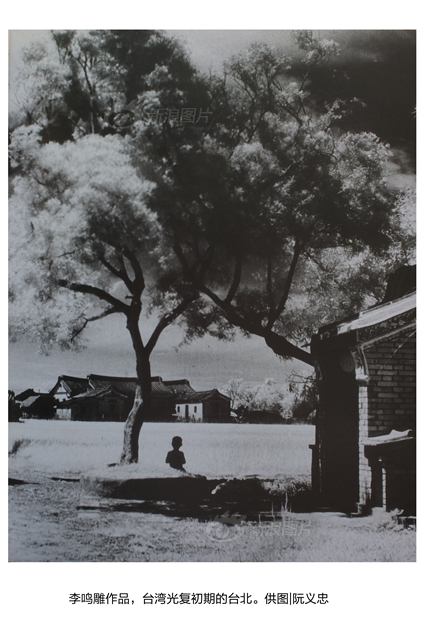

对我而言,办杂志的那些年真可谓快乐无比!编辑的乐趣在于先把结构架好,有了枝干之后,再添加绿叶、鲜花,将他们用个好花器呈现。这一期,既然有了布巴拍的1950-70年代的巴黎,就应该放进李媚组的稿——王文澜拍的1986-1987的北京,再加上李鸣雕于台湾光复初期拍的台北。

王文澜表现了一个粮票还在使用,整个大陆还没个体户的时代。北京街头车子没几部,主要交通工具就是自行车。他以细腻幽默的眼光捕捉了平民百姓的生活,却从不和对象交谈:“不管是熟悉的环境还是陌生的环境,我都从不与被摄对象交谈。我就凭自己的眼睛看,凭我对每一个地方大背景的了解,来把握每一个具体的现场和环境。”

1922年出生的李鸣雕于2013年去世,享年92。他和张才(1961-1994)、邓南光(1911-1971)是经常被相提并论的台湾摄影先驱。三人除了志趣相投,也于1956年左右担任台北摄影沙龙的评审,对台湾早年的业余摄影风气有显著影响,摄影圈因此尊称他们为“三剑客”。

在那个年代,家境不错的台湾年轻人多半去日本深造,李鸣雕却选择大陆 “岭南美术学校”学习水彩,使他日后的摄影作品在光线及构图上,比同期大多数摄影家更讲究。从大陆回台湾后,他在台北市区开了家照相材料行,生意挺不错。为了不荒废创作,他给了自己一个课题:在一整年内都相机不离身地拍照。这一年就是1945年,历经半个世纪的日本殖民统治后,台湾重新回到祖国的怀抱。

有了以上的枝干,两位女摄影家的作品就像鲜花,为之增色不少。美丽的法国籍模特儿香塔・劳(Shanta Rao)拍“毛里塔尼亚人”,奥地利籍的克丽斯汀・透纳(Christine Turnauer)拍“北美原住民肖像”。

透纳的文笔也很好,拍摄经验让人读来如临其境。移民加拿大后的她,有一回参加印第安人的年度聚会与舞蹈庆典,无意中看到,畅舞之后的原住民斜靠在河岸上的大树干休息,肢体语言显露着古老的表情,彷彿回到了过去的历史与文化当中。

她灵机一动,定制了一个帐篷做为随身摄影棚,放在车顶上到处参加印第安人的祈神式。一批批的印第安土著由北美各地跋涉千里而来,开着汽车、卡车,穿着牛仔裤,看起来就像一般美国人。然而,当他们褪下平日穿着,换上传统服饰起舞时,整个人立即产生了变化。在历史上,印第安人的正式服饰一直提供着一个自我表达的空间,以及对传统的肯定。这些人随着时代改变而调适生活,却在这些传统活动与服饰上找到了不灭的记忆。

透纳把一位位原住民请进帐篷里,为了取光,只张开帐篷的一面:“我请他们站在一幅中间色调的背景布幕前,不需要任何提示,我的客人便完全表现了自己。外在形式成为包含内在的容器,当土著穿上了他们的传统服饰,便自然而然地流露出身份与尊严,和过去有了实际的联系。而我自己也对历史有了感觉。”

编《摄影家》杂志让我更能理解,影像是无需翻译的宇宙性语言,一张好照片能在观看的瞬间直接撞击到心灵。每每想到,我能在网路时代还没来临、资讯取得十分困难之际,跟世界各国的那麽多好摄影家神交,并有机会尽自己所能,为东、西方摄影文化交流出一份绵薄之力,就不禁觉得,我是何等幸运啊!

栏目编辑|马俊岩 实习生|杨云鬯

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)