文|新浪专栏 品图 阮义忠

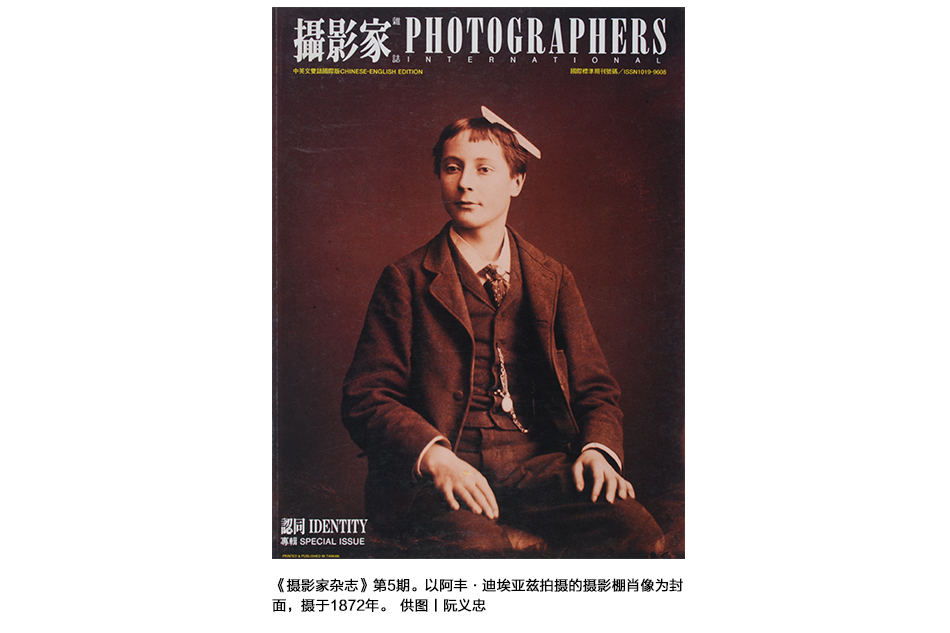

摄影家杂志在阿尔勒摄影节亮相后,逗留古城期间即接到许多投稿,其中,瑞士迪埃亚兹家族的五代摄影家作品让我格外感兴趣,因此毫不犹豫地把这组照片纳入第5期,并把封面献给第一代的阿丰·迪埃亚兹(Alphonse Deriaz, 1827-1889)。

摄于1872年的这张肖像十分有趣,有着古意盎然的酒红色调。少年可能是穿上了自己最体面的行头,西装、马甲、领巾、怀表一样不缺,发际间却插着梳子。可以想见,照片还没正式开拍,整理仪容的人暂时走开,少年却依旧正襟危坐,不敢造次,只是眼神随之而去。画面清楚传达,在距离现在140多年的当时,照相这件事的确非同小可。

记得这期杂志编好后,还未上版付印我就去了美国,在纽约与国际摄影中心(ICP, International Center of Photography)的创办人科涅尔·卡帕(Cornell Capa)会面。相较于兄长罗伯特(Robert),他可谓谨慎过度,对来自台湾小岛的我态度保留、频频刺探《摄影家》未来几期的内容。当我提到即将刊登迪埃亚兹家族的作品时,他浓眉一挑:“他们的作品并未被重视,为何引起你的兴趣?”

“摄影术才发明了一个半世纪,这一家五代却几乎涵盖了摄影史的每个阶段。从最早的照相馆肖像到对世界的探索,从时代轨迹的留影到对不同种族的开怀,再反映社会变迁后相继转为表达自我的工具。五代的摄影风格截然不同,正可从中看出社会环境、时代脚步与艺术品位是如何影响着摄影人的心、眼与观念。”

我由衷地表示:“身为编辑就要率先作判断、定标杆,不能只是人云亦云、锦上添花。对于被遗忘、埋没或低估的作者,我喜欢让它们得到应有的肯定。”

在成为一位优秀的照相馆师傅之前,阿丰在村里找不到工作,去英格兰当过仆人,到澳洲挖过金矿、开过商店,始终厄运连连,直到认识了摄影、习得逐渐流行的湿胶棉底片工艺。在巴黎受聘记录法国著名遗迹后,回到家乡包摩斯(Baulumes)开照相馆。当时的他绝对料想不到,此举对后代子孙的影响有多大。

作家派崔克·迪兹--温克(Patrick Deedes-Vincke)发现,每一代的迪埃亚兹都曾离开家乡四处旅行,但在超越自己的能力行事时都会失败。“摄影对迪埃亚兹家的人而言,从来就不是单纯的消遣或社会标志,而是一种需要。他们接纳当时的现代主义、塑造独特的个人风格,使自己成了这一行的先驱。显现此家族摄影传统的不仅是冒险家的好奇心,还有一颗极为单纯的心灵。

同期内容还有派崔克·札克曼(Patrick Zachmann)的犹太人与中国人系列。他表示,选择新闻摄影是因为一以来他不相信自恋,再来就是天生对外在世界和人感兴趣。不过也很可能是因为新闻摄影是他的不在场证明,是避免面对面看着自己的一种方法。

尼克·瓦普林顿(Nick Waplington)的《起居室》,尤其是那张三个魔鬼一般、用吸尘器清扫草坪的小女孩,被他的老师理查德·阿文东(Richard Avedon)盛赞:“这张照片显示了所有主干——这是一个完全具原创性和充满动力的艺术家的毕生杰作。”

罗伯特·卡帕曾说:照片如果拍得不够好,那是因为你靠的不够近。布鲁斯·基顿(Bruce Gilden)在当学生时发现这句话,当下就决定以此为自己的座右铭。二十年后,在《面对纽约》这组照片里,此话俨然成了他的作品主题。印象深刻的是,几年后我组织台湾摄影家前往纽约联展,基顿还特地前来致意。

台湾的林伯樑用镜头呈现了乡土民俗:“我的台湾人背景不同于那些对中国士人文化感兴趣的将领官僚们。他们听的是京戏,我听的是在小乡镇上、寺庙前演出的台湾歌仔戏。我的品位比较粗俗,我对生命和灵魂比对故宫收藏品的完美高雅更感兴趣。我觉得只有在民俗传统里,才找得到中国人真正的生活、思想与智慧。”

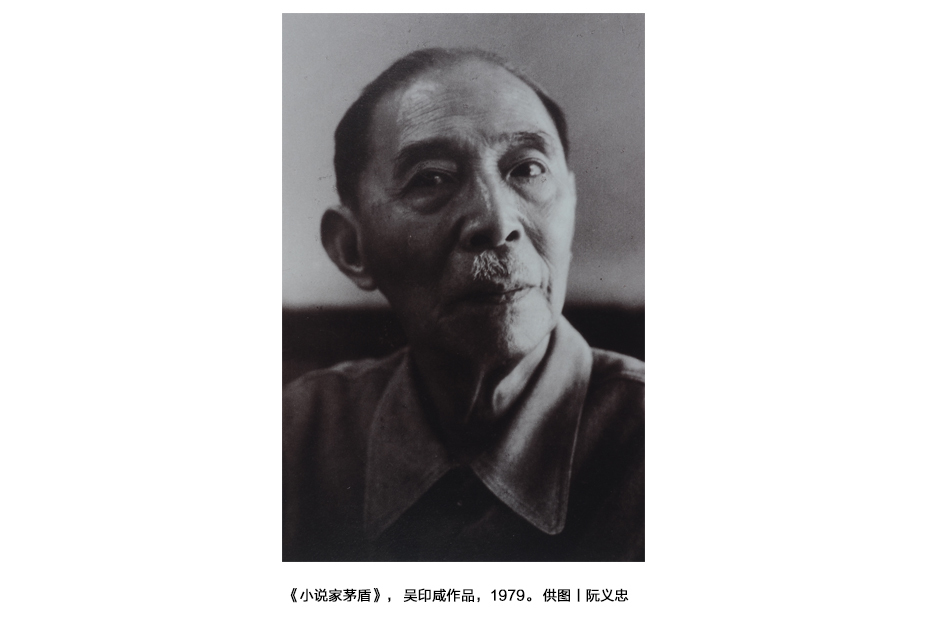

此外,还有大陆老一辈摄影家吴印咸的作品精选。当过电影摄影师、教过书、做过美工设计的他,在一步步迈向成功之际,接受共军领导人物周恩来与叶剑英的邀请,放弃一切到延安,记录共军在最艰苦环境之下重建战备力量的史实。

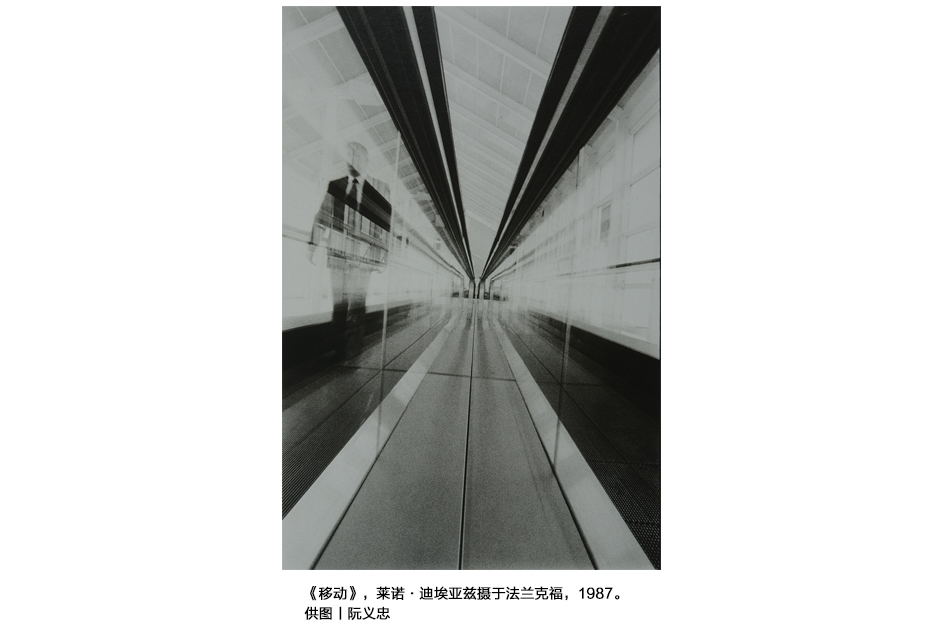

有了这些丰富的素材,法兰克·霍瓦便想了一个点子,说这个干脆做个《认同》专号,探讨摄影家在主观与客观之间的取舍。他写的编辑前言很有意思:“起初,一切似乎如此单纯:这儿是个拍照的,那儿是个世界,镜头位于两者之间。料想中,是要忠实复制面前的世界。一切似乎井然有序,然后,一位德国教授奥图·斯坦能(Dr. Otto Steinert)发明了“主观摄影”一词,用来定义受现代绘画所启发的摄影实验。这位教授不明白:只要同一件事物有不同的拍摄法,那么所有的摄影就都是主观的。

到现在许多人已经觉察到,一张照片对于摄影者与被摄对象的种种,说得一样多。摄影者当然是最先了解到这一点的人之一,其结果却是悲哀的:许多人在拍照时无法不担忧:我要说些什么关于自己的话呢?总之,这就产生了认同的问题。

吴印咸先生我是在1989年见到的,那也是我首次造访大陆,当时民间还用粮票,港澳台胞则持外汇券消费。借着陪岳父岳母返乡探亲之便,我到北京拜访了出版《当代摄影大师——二十位人性见证者》简体字版的中国摄影出版社,认识了《中国摄影史》的作者之一陈申。取得该书的繁体字版权后,我回台湾就立刻成立了摄影家出版社。

当时的北京看不到几辆私家轿车,到处都是脚踏车,陈申也借了我一辆让我自己逛。人生地不熟,我就在不同时分看着自己的影子辨认方向,在几百年未变的胡同里钻来钻去,仿佛身在三十年代那些作家描写的老北京,颇有乐不思蜀之感。

我很想见见老一辈的摄影家,陈申便帮着跟吴印咸取得了联系。采访吴老的当儿,我是想介绍他的作品给台湾读者,没想到材料一搁两年多,直到自己办杂志后才刊出。记得吴老说他的底片都由单位保管,不在手上,让我于一本印刷粗糙、薄薄几页,每张作品都只有扑克牌大小的展览目录上勾取作品,过了几天才请人将一袋的5x7照片送来我的旅馆。

当时台湾开放大陆探亲才两年,两岸之间的气氛仍然诡谲,我在《会见吴印咸》一文的开头就写着:“海峡两岸的中国人,长久生活于不同的政治经济体制下,在现实生活与思想观念各方面都有很大的差异;而其中又以对中国本身的认同,看法最为分歧。像我这样背景的人——40岁左右,在台湾出生,受国民党教育长大的一代,和吴印咸那样背景的人——90岁,忠贞资深的共产党员,一个老革命份子,存在这样两个中国人之间,当然有命运所造成的很大距离,甚至有永远无法讲通之处。因此,我与吴印咸交谈时,两人几乎随时都在闪躲着什么似的,一点都不像摄影家在沟通,倒像是两位外交人员。”

会见吴印咸的那年我烟瘾仍大,写这篇文章时刚戒烟几天,原本一根香烟在手文思泉涌,那时却搞了一个多礼拜还下不了笔。虽然知道,只要冲出去买包烟就会一切如常,可还是硬忍了下来,灵机一动,要太太跟我坐在电脑前,我说、她打,最后再把文章印出来修改。

从那时起,我的文章就少不了袁瑶瑶;起先她还老老实实地听话照打,一年多后竟开始批评起我来,有时还擅自更改内容。夫妻俩吵了又吵,到最后我只有妥协,封她个“阮评家”——批评阮义忠的专家。不过,凭良心说,老伴把我的文章改得不错,很多时候比原先更好。

为了《影像逆旅》这个专栏,我终于有理由把这份杂志一期期、一页页地再仔细翻阅。每日影像都鲜活如昔,每位作者我都没有忘记与他们交往的情形。回望之际,竟觉22年逝如一瞬。

栏目编辑|马俊岩 实习生|安放

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)