摄影|MOK莫梵稀

摄影|MOK莫梵稀文|MOK莫梵稀

亲爱的1868:

很久没有给你写信。

那样长的一段时间里,我四处奔跑。像麋鹿,自由,眼睛里总倒映着远方。我喜欢温暖,也习惯潮湿。我一个人过四季,从春天到冬天,从南方到北极,从白昼到永夜,从安静到喧哗。像裹了战袍的女兵,全然无惧人间的晦涩与短暂,竭力只为一切能触碰的美。

向除自己外的别人转述自己眼中所见过的景像总是件难事,无论从文字还是图片,总会有偏差,总有人觉得作者过于主观,作品总带了自己的情绪喜好。事实上,这的确是不公平的,无论对阐述的人或者观众,都不够客观诚实。和过去一样,我极少看攻略,偶尔参考一些,但不写。攻略犹如经验,而经验就像是衣服,别人的衣服,未必适合自己。我只写遇见和共鸣。所以我总是要去亲见。我喜欢意外的邂逅。我没有可以给你讲的故事。你的人生需要你自己去参与。

而另外一些时候,我急于同你共享(注意是“共享”而非“分享”。总觉得“分”是一个苹果掰开两半的事情,一人一半所得的分量无形中就少了)我刚刚结束的旅程——那些也许别处司空见惯的事情,我总认为它被我碰到是有自己使命的。我得记下来、写下来或者拍下来。将它放大、赋予意义以及心灵上的的停留。

几天前我在芬兰,罗瓦涅米,拉普兰的首府,北极圈,圣诞老人的故乡。那里有数不尽的森林。

那天半夜我随新认识的导游Jame驱车去郊外深林无人区准备看极光。Jame是俄罗斯人但他说他一辈子在芬兰,会说五国语。他的裤子屁股侧面挂了一把芬兰刀。我笑着问他,你是防狼呢还是耍酷。他用俄式英语一本正经告诉我,过去,在简陋铁匠铺中锤打出的芬兰刀是当地人生活中必备的工具:狩猎、捕鱼、宿营、防身……芬兰刀随身不离。有身份和地位的男子在腰间红色佩带上挂一把芬兰刀,更显英俊潇洒,风度翩翩,芬兰刀成为服饰上最醒目的饰物。那是我生平第一次和一个带刀的男人去深山老林。刀柄上还镶有驯鹿的头。这让我瞬间觉得此行的酷爆指数又升了好几格!我穿了长长的雨靴,J给我一个围在头上的走路小射灯。带的相机脚架正好拉成拐杖的样子被我杵着,进山了。

我们开到远离城市乡村所有人造光源都没有的地方,周围全是几十米参天针叶林。繁星点点闪烁就在头顶,我从未见过那么密集那么亮晶那么近的星空。也是我第一次在北极圈看星星。那个时候星星象是某种有生命的生物。某动物,某人物?它们张嘴呼吸、闭气、撇嘴、打哈欠……只是没声音。像极了在上演一场关于生命的默剧。密密麻麻的星星啊,忽明忽暗,忽近忽远,是钻石的雨滴,又仿佛是爱慕过却又碰触不到的那人。外面被山峦和密林环绕,安静又冷嗖。我们呆在尖顶的木屋里等待(我几乎是在张臂迎接了)极光的到来,他劈柴生火烤芬兰传统的裹饼和香肠,烧自制的红莓茶,我在零下十度做一个不愿醒来的梦。

你记得吗,我们也曾在遥远的西藏惊叹伸手摘星地仰望银河,感受却截然不同的。藏区的星星虽硕大明亮却是寂寥的,它的确在诉说自己的事情,我们也为之频频点赞却无法感同身受。芬兰的星空却不那样,它们邀你加入其中,并且保证它的铺天盖地不会增添你更多心事。抬不抬头,它们都与你同在。看到这些,我仿佛才看到了真正的生活。我还发现,原来星星会走路移动的,不是一直挂在原地的。

四个小时过去了,极光没有到来,某瞬也闪过一丝不甘的念头,像赴某世纪之约,或者原本就只是我单方面意愿。而极光并不知道我要到来。嘿,下回我得让它知道我来看它。对,下回。

快乐的时候无惧短暂,难过时也能安然度过。看过蓝天,也面对落叶。你看,我本只是去找寻极光的,却收获了钻石雨滴不会坠落的银河于夜空。

这就是我要与你共享的生命中的某一天。

年华没有让我们彼此相忘,那证明孤独只是某刻频繁闪现的假象。——你依然如影随形,陪我贯彻未来,细数生命的公路牌。

I Promise!

你的:M

2013年10月18日

密密麻麻的星星啊,忽明忽暗忽近忽远,是钻石的雨滴,又仿佛是爱慕过却又碰触不到的那人

密密麻麻的星星啊,忽明忽暗忽近忽远,是钻石的雨滴,又仿佛是爱慕过却又碰触不到的那人 看到这些,我仿佛才看到了真正的生活。我还发现,原来星星会走路移动的,不是一直挂在原地的

看到这些,我仿佛才看到了真正的生活。我还发现,原来星星会走路移动的,不是一直挂在原地的 Jame是俄罗斯人但他说他一辈子在芬兰,会五国语。他的裤子屁股侧面挂了一把芬兰刀

Jame是俄罗斯人但他说他一辈子在芬兰,会五国语。他的裤子屁股侧面挂了一把芬兰刀 他劈柴生火烤芬兰传统的裹饼和香肠,烧自制的红莓茶,我在零下十度做一个不愿醒来的梦

他劈柴生火烤芬兰传统的裹饼和香肠,烧自制的红莓茶,我在零下十度做一个不愿醒来的梦 我本只是去找寻极光的,却收获了钻石雨滴不会坠落的银河于夜空

我本只是去找寻极光的,却收获了钻石雨滴不会坠落的银河于夜空 看极光需在夜晚远离一切人造光源

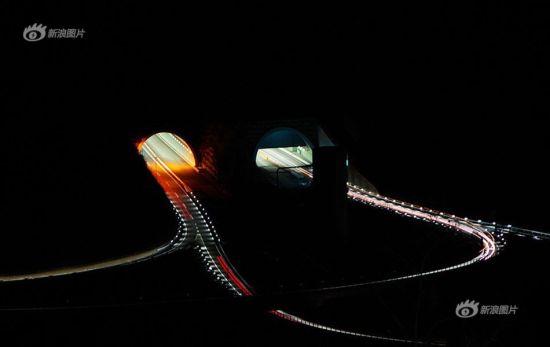

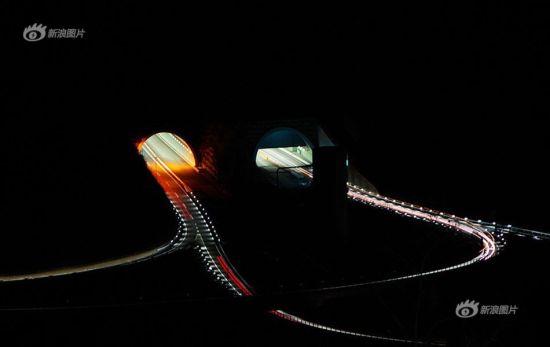

看极光需在夜晚远离一切人造光源 路途。穿山洞

路途。穿山洞

栏目编辑|马俊岩