摄影|刘占坤

文|刘占坤

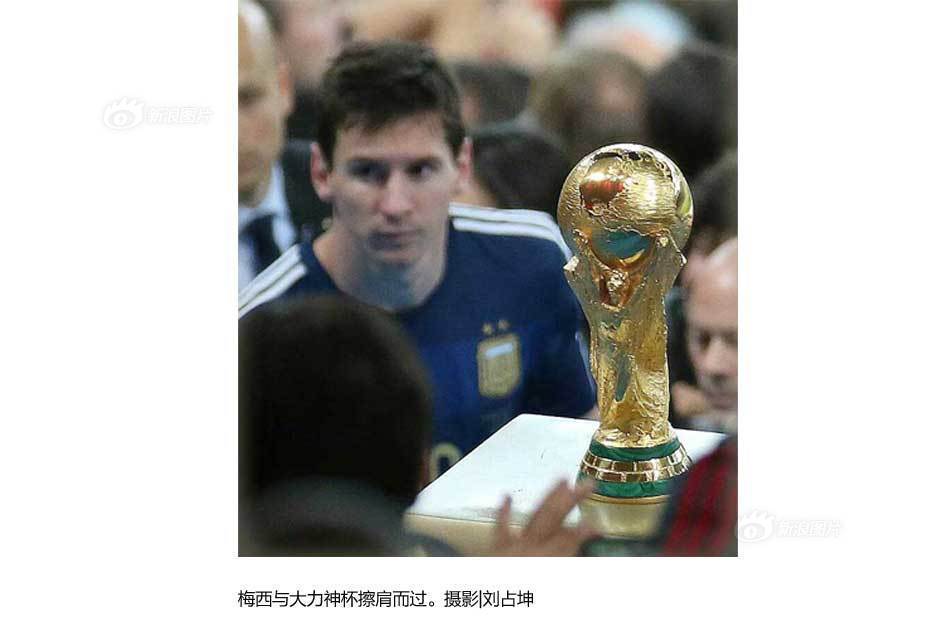

落寞的梅西登上领奖台,领取了略带安慰性质的金球奖,本应成为世界足坛新领袖的他,已距登顶那么近,但还是与大力神擦肩而过。我事先思考一定要拍下梅西从大力神杯前走过的瞬间,便“违规”移动了我的拍摄位置,这首先源于对梅西的喜爱,尽管我并不看好阿根廷队。也许这个瞬间会比德国队高举奖杯,更让我记忆深刻。

自2002年韩日世界杯开始,这是我连续第四次参访世界杯决赛,时间跨越了12年,我已记不清共拍摄了多少场比赛,这除了本职工作的原因之外,更多的动力是来自于对足球运动和体育摄影的喜爱。绿茵场上的你争我夺,风云变幻,大喜大悲……始终刺激着我的视线和快门。

单兵作战的我,总想尽最大可能,拍摄更多的画面来诠释比赛的精彩,供后方的编辑们挑选。这还包括在休息日去拍摄巴西老百姓的生活。

每次进入赛场,我其实就一个想法:当期待的精彩瞬间出现时,把它准确地拍下了,可这简单的目标越来越难实现。

由于中国足球的落后,中国队无法进入世界杯的决赛,中国的摄影记者也被FIFA规定为“第四等”记者,每次都要等32个参赛国记者挑选完摄影位置,在剩余的“边角料”位置里选。欠佳的角度为好照片的拍摄增加了很大的难度。

2002年韩日世界杯,我曾首次体会到成为世界杯决赛参赛国记者的“荣耀”,但中国队一球未进,一场未赢。我们一样脸上无光。

2006年德国世界杯,德国经济发达,交通便利,赶赛场容易。但大批欧洲媒体记者的涌入,让名额十分紧张,几乎每次确认摄影记者位置都要等候到接近比赛开始前。

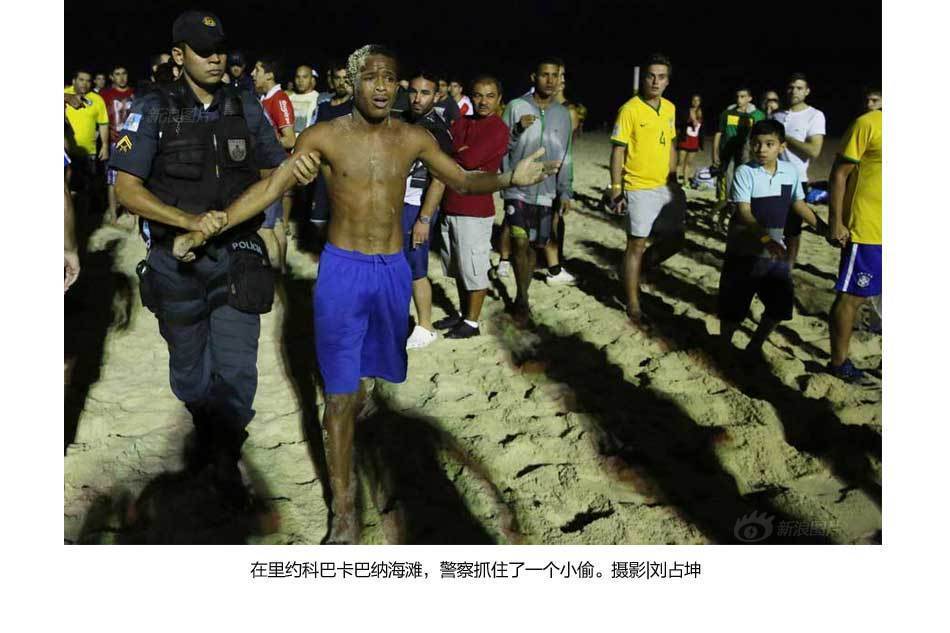

2010年南非和今年巴西世界杯,承办国地域辽阔,赛场分散,经济相对欠发达,交通住宿价格昂贵,赶赛场十分困难。另外社会治安混乱,每一分钟都要保持警惕,照顾好钱财和摄影器材的安全,牵涉了很大的精力和体力。尽管我脑子里绷紧了这根弦,但还是百密一疏,因5分钟的“惯性思维”,造成了遗憾。

巴西世界杯开幕第一天,一位西班牙记者的摄影器材箱就在新闻中心被人拉走,里面有三台相机和若干镜头。在里约一家酒店大堂,来自中国广东的一位记者一个回身,就被小偷光顾,损失了全部摄影器材、笔记本电脑、手机和护照,他不得不提前回国。阿根廷与荷兰队半决赛那天,一位泰国记者的双肩背和摄像器材在圣保罗伊塔盖拉球场不翼而飞。

网络媒体的不断发展,不少摄影记者更多地追求“快”和“有”,网络里充斥着“快餐影像”,传统意义中体育摄影“险”和“绝”鲜有见到。因为后者的瞬间往往需要耐心地等待。不知是读者改变了媒体的报道方式,还是媒体引导了读者的阅读习惯。

这次巴西世界杯,中国青年报也顺应潮流,首次尝试全媒体报道,这使我也卷入了必须“快”的行列。每当比赛一结束,都要尽可能第一时间给中青在线(中国青年报网络版)传照片,无论这时北京是凌晨几点。

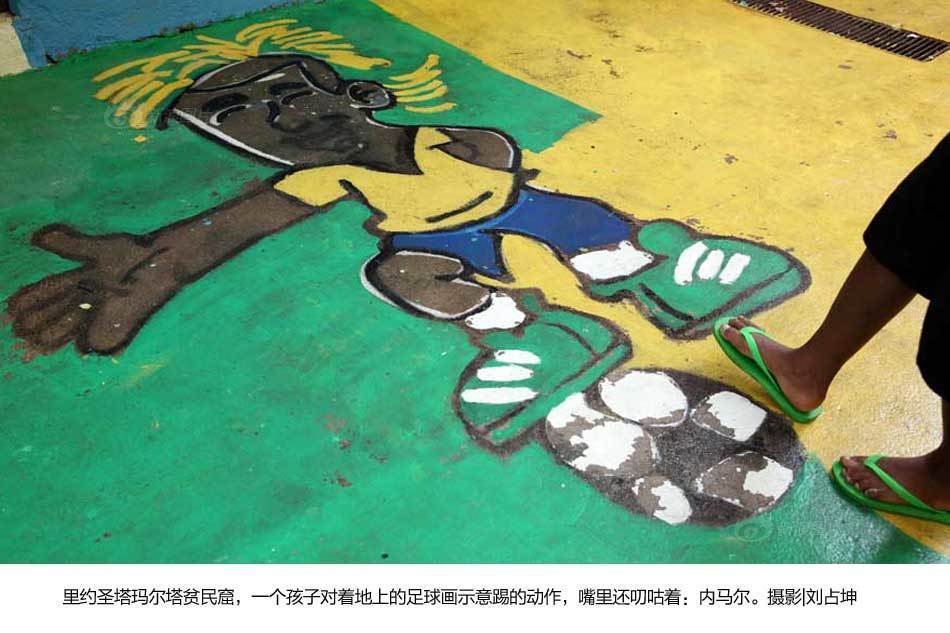

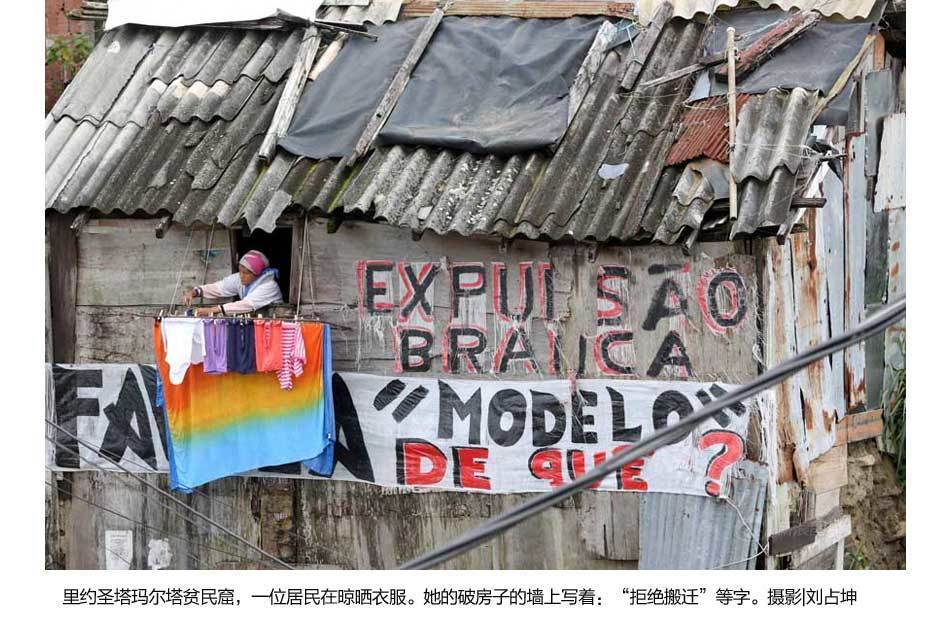

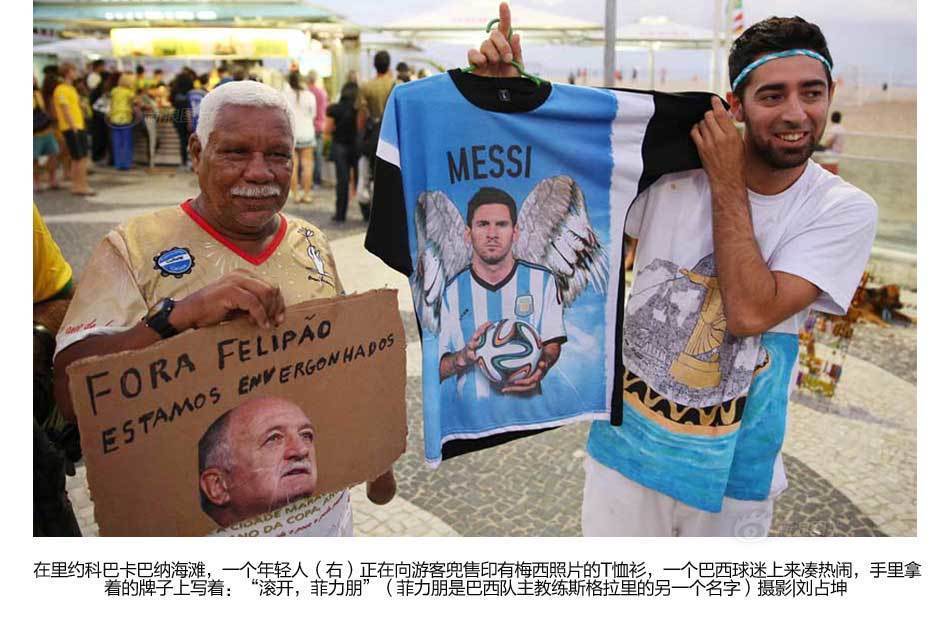

里约贫民窟生活和海滩足球、圣保罗反世界杯示威和巴西足球博物馆的采访,令我大开眼界,同时为读者展示了足球王国的多个侧面。

决赛的看台上,罗纳尔多、贝克汉姆、卡纳瓦罗、维埃里,卡伦布等在欣赏着激烈的德阿大战。遥想当年,他们在绿茵场上潇洒自如,叱咤风云,我的硬盘里存储着他们昔日的风采。如今,他们已成为世界杯的看客,我依然重复着按动快门,记录着如日中天的梅西、罗本、苏亚雷斯以及追赶他们的翩翩少年内马尔、罗德里格斯们……

2018俄罗斯,我还能见到你们吗?

栏目编辑|马俊岩

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)