文|新浪专栏 品图 阮义忠

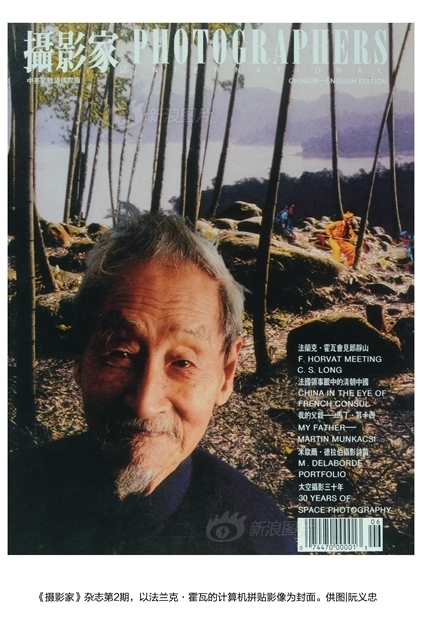

当年仅凭着少许积蓄、满腔热血就办起了国际性的杂志,实在是胆大包天、自不量力,能够一办十来年,还真是走运!要感谢的人太多,在第一年,受法兰克・霍瓦(Frank Horvat)的帮助尤大。在看过我们的创刊号后,他欣然接受我的邀约,以每期1万法郎的薄酬加入编辑行列,于1992年至1994年担任《摄影家》杂志的法国主编、编辑顾问,之后渐渐淡出。

有段时间,台北、巴黎之间天天有我们的传真往来。我在每天下班之前都会发一封长长的信给他,第二天一早,办公室的铁门一拉,还没开玻璃门的锁,就忍不住先望向传真机的角落,看有没有感热纸垂下来,有时信件内容会多到垂在地上,像丝绒一样叠成波浪。法兰克也不例外,每天等我的传真,有次还说:“活像等情书,这种感觉,只有谈恋爱的时候才有!”

1928年出生的法兰克・霍瓦是我见过最聪明的摄影人,文采飞扬、才高八斗,不但法文、英文、意大利文、德文运用自如,就是犹太古语意第绪也难不倒他。我们在一起有谈不完的话,从普鲁斯特的《追忆似水年华》到卡夫卡的《蜕变》;从罗马人占领整个欧洲到孔夫子周游列国;从欧洲摄影圈的趣事谈到张艺谋的电影《秋菊告官》。他打从骨子里狂妄,形容起与他齐名或地位更高的前辈,也常常没好话,最喜欢挂在嘴巴上的就是:“摄影圈没有知识分子!”

他也是我遇到对摄影看法最容易改变的人,风格多样,从不长期拥抱任何一种表达方式。20世纪六〇年代,他首开先河,利用35mm相机、自然光线、日常生活场景拍摄时装摄影,干得风生水起,为这一派的领导人物,也因而在摄影史上享有一定的地位,与巴黎的《Elle》、伦敦的《Vogue》、纽约的《Harper’s Bazaar》经常合作。在成为顶尖时装摄影大师前,他因受布列松影响而致力于报导摄影,曾为马格南成员。在时装摄影界功成名就后,他又转而拍风景、自然、雕刻,继而跨进未来的影像主流——电脑后制作,是最早尝试photoshop的人之一。

时常改变创作风格,对任何一位艺术家都是很冒险的;有些朋友就认为,法兰克的成就难以评估,如果他曾长时间停留在某一项摄影领域中,地位会比现在高得多。他自己也很清楚这一点;“可是,”他跟我眨眨眼:“世界上有那么多有趣的事,不能每样都尝试,多叫人遗憾啊!”

他只穿黑衣服,一次买好几件一模一样的,而且都是polo衫,只有短袖与长袖之别,冬天再加一袭黑色风衣或大衣。他甚至把居住空间的墙壁、天花板、家具、地板都漆成黑色;我在他位于布隆尼(Boulogne)、光线晦暗的家里作客,随时都昏沈沈地想睡觉,而且经常踢到东西。漂亮的院落里立着两栋房子,一栋住着他美丽的前任太太与女儿,他与现任太太住的这栋以前是工作室。

法兰克也从事过文学创作;有一天,我在书房的众多摄影书籍之间发现一本他写的散文集,内容与印度之旅有关。是一家著名大出版社出的,从纸张和装订的考究,可知他在这个领域曾相当被看好。为何绝口不提此事,是个谜。对我来说,他始终像个谜,尽管密切合作过一段时间,但有时处理事情的方法会让我感觉完全不认识他。也许是东、西方文化的隔阂,也许是个性的差异,或人与人之间根本就存在着无法沟通的盲点。例如,我怎么也搞不懂,一个男人为什么会需要结五次婚!

自从迷上电脑之后,法兰克愈来愈相信摄影没有所谓的真相、没有所谓的决定性瞬间,也没有所谓的见证性,因为电脑能改变一切!我经常与他为这一类的问题辩论,无论怎么辩,他总有话说,但我始终不能同意。对我来说,摄影不只是在制造影像,还是一种生活方式。我怎么也不愿整天敲着电脑键盘,而不与外在世界、真实人间沟通。

上世纪九〇年代初,电脑的运算数度还非常缓慢,为了把一张照片的局部移植,往往得花一星期。当然,这些枯燥、乏味的工作都由太太薇荷尼克负责,法兰克只管天马行空地想些能让人惊讶的事。

他津津乐道,马格南老同事对他拥抱计算机嗤之以鼻,认为这些尝试是对摄影的背叛:“没错,我可以再也不甩‘决定性的瞬间’了!没在现场捕捉到那千载难逢的剎那?我可以用电脑来完成啊!照片不裁切,保留原有的黑框就能当证据吗?我用电脑可以做出一模一样的黑框!”

我能理解法兰克在创作上求新求变,而且了解他活力充沛到无法墨守成规。可是,当他兴奋地冒出一句“这么做,让我有一种杀父的解放感”,我只能无语,感觉浑身不对劲!

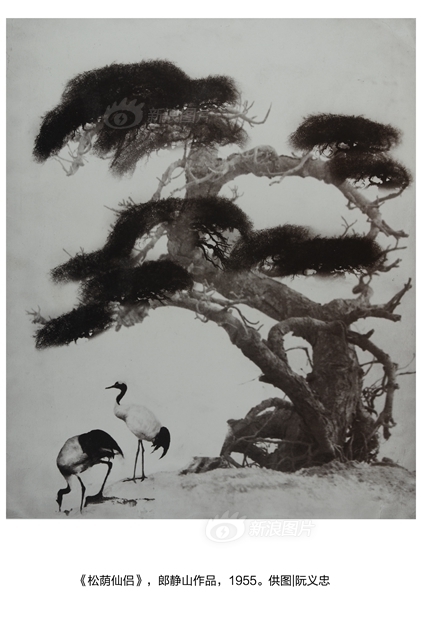

1992年,法兰克受我之邀首度造访台湾,我问他最想做什么,得到的回答让我十分意外:“我最想见的就是郎静山。”当时,高龄一百的郎老身体依旧硬朗,尽管曾获美国纽约摄影学会颁赠的世界十大摄影家称号(1980年),也是在法国阿尔勒摄影节(1981年)、土鲁斯水之堡摄影艺廊(1983年)展出作品的第一位华人摄影家,在国内却被摄影界小辈狠批。我跟郎老从无交集,却明白他在国际间受到的推崇,能借此因缘拜访,也是乐事一桩。

约好见面的那一天,来到临沂街,只见郎老已站在一栋老旧公寓的门口等候了。法兰克一见到他,就举起手中的来卡捕捉镜头,动作利落,原本臃肿的身子显得异常灵活。两人见面的时间不长,郎老大多时候只是盈盈笑着,解说作品时,两度提到他的老师李靖兰,说自己同时跟他学习到绘画与摄影。

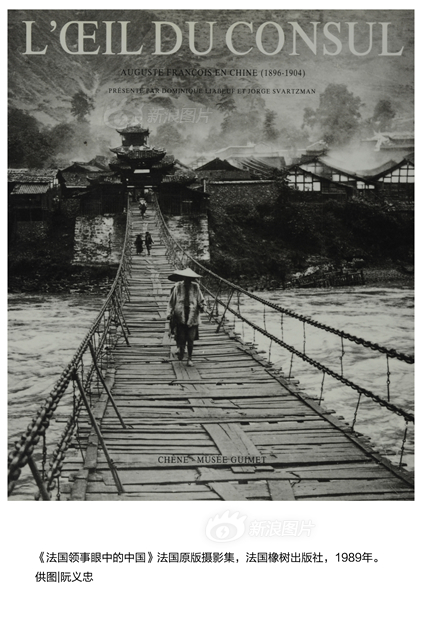

《摄影家》杂志的第2期,除了郎静山的作品,还有奥古斯特・冯思瓦(Auguste Francois,1896-1904)的《中国影像记录》(China in the Eyes of the Consul)、传奇人物马丁・慕卡西(Martin Munkacsi)的作品,以及米歇尔・德拉伯(Michel Delabord)的照片短辑和《太空摄影三十年》。

之前造访巴黎时,我在东方美术馆(Musée Guimet)发现一本关于中国老照片的展览场刊,内容精彩得让我大为惊喜,如今自己办上了杂志,当然也想介绍给读者。在法国文化部摄影部门任职的米歇尔・德拉伯居中协调之下,我获得了刊载权,并请精通法文的老友刘俐为这些精彩的作品撰文。

“这是冯思瓦在1901至1904年间任驻云南总领事期间所拍摄的作品。照片记录了中国西南偏远地区在被西方帝国主义强行打开门户之前的原始风貌,无论就史料和摄影角度而言,都极为珍贵。

冯思瓦所拍的700张玻璃底片已在巴黎东方美术馆尘封数十年之久,这些底片不但井然有序,且都附有说明文字。唯一遍寻不着的是作者的名字。馆方从三张夹在底片中的邮包碎片,拼凑出收件人姓名,追踪至他的旧居,找出他的日记、信件和家人保存的相片,像拼图游戏般,重现这位法国外交官的面貌。”

原以为米歇尔只管行政,没想到他的彩色摄影作品充满了诗意;因此,我毫不犹疑地将他的《梦的游牧民族之旅》纳入:“一个没有回程的离去,一个无止尽的哀求,一个难忘的妖女之呼唤,一个保留在血液中的形象、天生的诗篇。德拉伯在遗世独立、五彩缤纷的花园中,找到通往梦境之路。”在挑选作品时,我加进了他1980年在北京、上海所拍的照片。

刊登马丁・慕卡西(Martin Munkacsi)的作品最让我兴奋。能干的法兰克亲自采访了慕卡西的女儿裘安(Joan),从前言的寥寥数语,就可明白这位摄影家的重要性:“对大数人而言,匈牙利的三大摄影家是安德烈・科特兹(André Kertész)、布拉塞(Brassaï)以及罗伯特・卡帕(Robert Capa),很少人知道第四位大师——马丁・慕卡西;其在摄影史上的地位与前三者同样重要,而在他一生的部分时光里,其实是四人当中最成功的。他有一张报导摄影《三个黑人小孩》为一名叫亨利・卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)的年轻法籍艺术家所注意到,因而促使他以拍摄报导性照片为职志。理查・阿文东(Richard Avedon)和伊文・潘(Irving Penn)均受到慕卡西街头服装摄影的影响。

我在这期的工作算是轻松的,除了策划、美编、督印,只写了一篇关于郎静山的介绍,再就是杂志前言《会见》:本期对东西方摄影的会合,以一个有趣的观点去编辑。霍瓦会见郎静山,法国领事眼中的清朝中国,米歇尔・德拉伯也有几张照片是关于中国的。这些摄影作品集合在一期当中,反映了不同时代下东西会和的情况。

法兰克实在是太厉害了!直到今天,我依旧记得,造访郎静山后,隔天一早我们两家人便启程游览横贯公路,当晚投宿于天祥。醒来,于旅社吃完早餐,他凝神片刻,在两大张餐巾纸上洋洋洒洒地写满了英文,得意地笑着递给我:“交稿囉——郎静山的文章我写好了!”

这篇访问连同郎老的摄影作品,成为《摄影家》杂志第2期的主要内容。法兰克还用电脑拼贴,将郎老的头像、溪头的竹林、台北国际学舍的孙悟空京剧合在一起,力荐我把这幅影像用来当封面。

文章的开头是:

“身为一个不怎么年轻的人和摄影教师,我经常有机会和小我四十岁的摄影人士沟通观念。会见一位几乎比我年长四十岁的大师,是我这辈子很特别又不可能再度发生的事。郎静山生气盎然,妙语如珠和漂亮十足的外形让我印象深刻。对我来说,他的作品提出有趣的问题。他拍的一些“纯摄影”,以任何标准来说都是极好的。他的摄影蒙太奇属于一种40年前我会不以为然,且可能斥之为过时的风格——而现在这些作品指出的方向似乎也成为我自己的工作方向。时光在我们身上玩着奇妙的把戏:我们使自己相信我们可以用快门停住时间,但时光继续流逝,在擦肩而过时嘲笑我们。”

访问结束得也非常有意思:

法兰克:“我的一位摄影朋友爱德瓦・布巴(édouard Boubat)有次告诉我,拍照的人长寿,是因为他们永远对藏在下一个角落后面的事好奇。郎老:“对对对,如果你要到下个角落来,我会在那里等你!”

栏目编辑|马俊岩 实习生|杨云鬯

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)