摄影|邓维

文|新浪专栏 品图 邓维

北京和平门外有条琉璃厂古文化街,二百多年来一直是书画文玩、瓷杂古董的集汇地。文革时曾销声匿迹,改革开放后又重整旗鼓,特别是一些个体经营古玩收藏品的商家,颇为惹眼地一下子摆出价值数十万的、上百万的古董,这让当时以“万元户”为发财标准的普通市民议论纷纷。

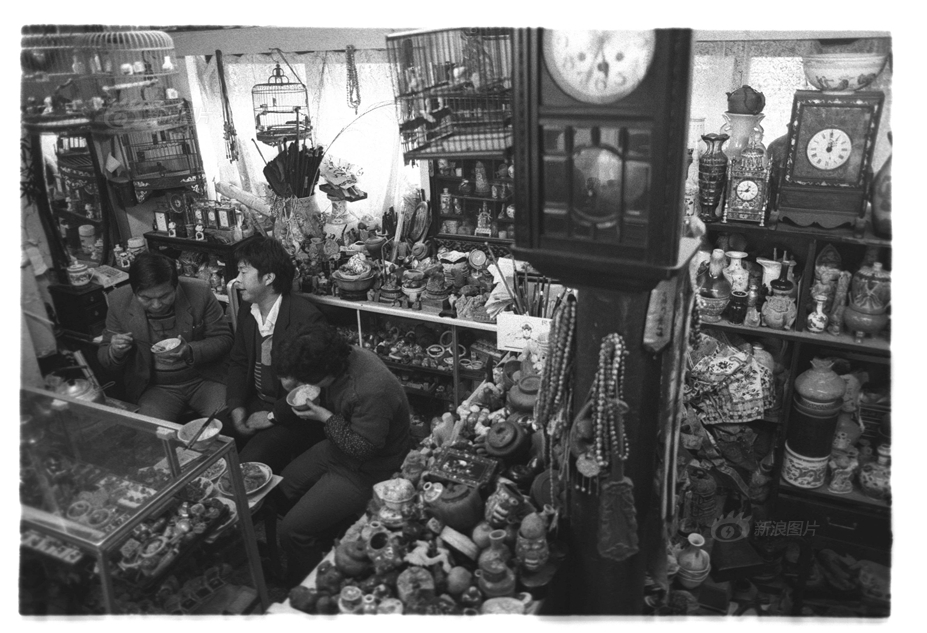

1988年我采访的这家古玩商铺叫“龙凤斋”,只有20几平方米,里面古玩堆得到处都是。老板是个年轻人,叫姚杰;他父亲姚发昌是位中学教师,自打儿子开了店,他便每晚睡在店铺值班;姚杰的母亲袁国华是退休工人,小店的卫生清理及烧水做饭自然是她的事。

姚家满清那会儿是京城大户,后来坐吃山空,败家了。开始时姚发昌并不赞同儿子开这爿店,因为一看见店里堆的那些玩意儿就会联想起祖上败了的家。后来见儿子执意要干,他也就把从小学到的古董赏玩鉴定知识和盘端出,使出道不久的姚杰长进很快,在业内成为名声鹊起的小老板。不过姚发昌夫妇并不放心,规定儿子不能到外面胡吃海喝,仨人一块吃家常饭,为的是告戒儿子钱要赚,更得注意德行……

姚杰可以算是琉璃厂新一代个体经营古玩收藏品中的佼佼者,但同时也是出头鸟,在那个人们已习惯“国营”“国有”“国企”的年代,总认为年轻的生意人做人肯定不靠谱。其实我心里也打鼓,虽然这是改革开放后新的经济现象,但万一我报道完了后小老板把握不住自己而犯了事,我不得惹一身骚吗?

10年后我路过该店,进去转了转,“龙凤斋”已经成了三层楼房,鸟枪换炮;姚杰又开了新的分店,忙得不亦乐乎;姚发昌夫妇一边打理本店,同时领养了两个孤儿;每到周末,一大家子老老少少总会去逛公园……

栏目编辑|马俊岩 实习生|杨云鬯

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)