文|新浪专栏 品图 阮义忠

法国的阿尔勒摄影节在今天已是无人不知、无人不晓,但在上世纪九〇年代,参与者仍以欧洲人为主,美国去的都不多,亚洲人更少。我虽只造访过两次,但都对事业有决定性的影响。 1991年我是该节创办人路西安・克拉格(Lucien Clergue)的贵宾,因为前不久我才请他到台北做了两场讲座,一是《我的朋友毕加索》,一是《裸体摄影史》,两场都爆满,让他大为感动。那年在阿尔勒,我和老伴看任何表演都坐前排,许多人还以为我们大有来头,事实上我们只是见习者,倒是与素来仰慕的摄影大师们有了近距离的接触,堪称最大收获。

第二年再去,总算有了些贡献,因为《摄影家》杂志第3期大篇幅介绍了当届的几个展览。除了台湾摄影家张才拍的兰屿以及威廉・克莱因(Willia Klein)的《三部曲》,其他都是阿尔勒摄影节的展出内容。

以一份新杂志,才出刊不久便能与如此重要的摄影活动合作,完全要归功于法兰克・霍瓦(Frank Horvac)。可是我也不轻松,无可奈何的事比任何一期碰到的都多,在阿尔勒遇到的各种状况更是叫人五味杂陈。

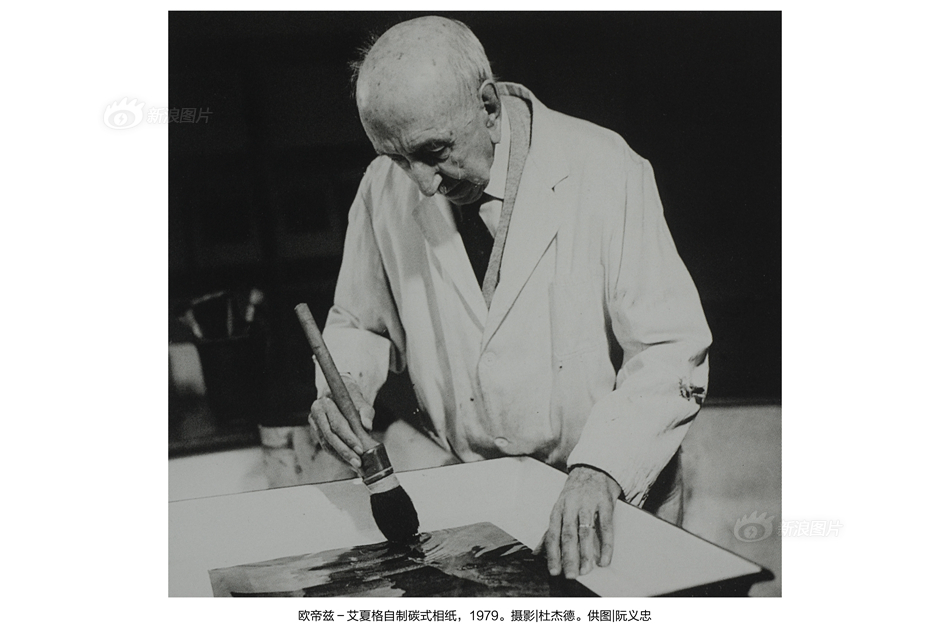

从一开始我就为了何西・欧帝兹-艾夏格(José Ortiz-Echagüe)的图像质量与法兰克有争议。那是阿尔勒《向大师致敬》的重量级展览,法兰克从作品代理Agence Vu寄来的做版照片却让我非常不满意。这位西班牙国宝摄影家的原作,我曾在水之堡摄影艺廊亲眼见到,还戴着白手套小心翼翼地摸过。欧帝兹-艾夏格专精的碳工艺显影,使他的影像有如天鹅绒上的油墨画,又像渗入水彩纸般纹理丰富。 Agence Vu将之用黑白胶卷翻拍后再冲洗、以银盐相纸放大,原本迷人的魅力大打折扣。我很清楚,用反转片翻拍原作、直接制版,质量会胜出很多倍,而且只要打个电话给水之堡馆长杜杰德(Jean Dieuzaide),一切就可搞定。谁知法兰克却强烈反对,说这样做就是不尊重Agence Vu。

本期受瞩目的另一个单元,是当时刚冒出头,最近又红到大陆来的马汀・帕(Martin Parr)的作品。那年他在阿尔勒展出《时代的轨迹》(Signs of the Times),对英国中产阶级的家居生活极尽挖苦之能。我实在无法欣赏那样刻意表现的坏品位,于是又加进了他早年的纪实摄影作品《坏天气》(Bad Weather),内容充满了对人的处境的同情。两者对照,可看出他的同理心随着年纪增长、环境改变而逐渐流失。与他的一面之缘让我印象深刻;在场的前辈、大师不少,他却骄慢地一再自夸《时代的轨迹》是英国有史以来最庞大的展览,海报在伦敦地铁与全国各地公交车候车亭都看得到。

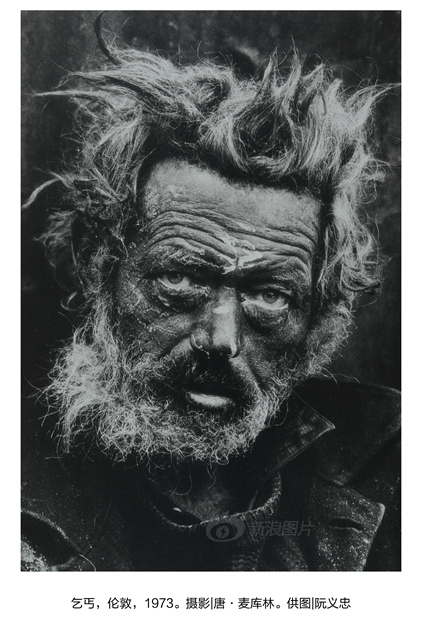

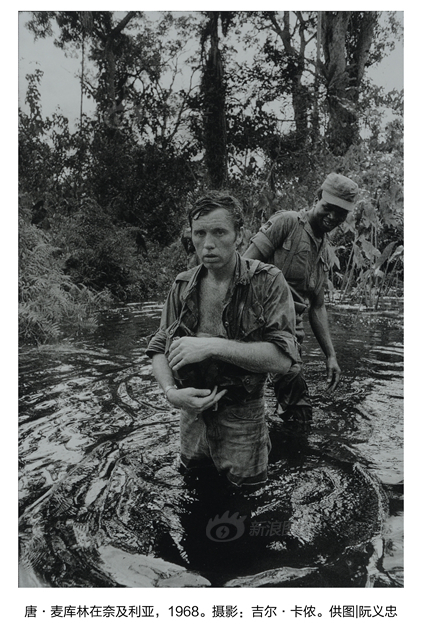

最让我感动的是,Contact Press Image的普雷基(Robert Pledge)在非常紧迫的时间下,将唐・麦库林(Don McCullin)《黑暗的报告》(Reports of Darkness)的11x14”纤维纸基原作寄来给我做版。看尽战争苦难的麦库林,所拍的影像悲天悯人,早已深烙我心,但直到那时才知道,他的文笔也一样动人。他后来又陆续写了很多,于2002年出版自传《不合理的行为》(Unreasonable Behaviour: An Autobiography);台湾缪思出版社2008年推出的繁体字版还是我写的序。

杂志提早印刷、装订,再由台湾空运了一千本及海报至阿尔勒摄影节总部。一家三口随后又尽可能地在行李箱塞了几十本,连同数据一起带到阿拉坦旅店(Hotel D’Arlatan)。这是法兰克定的,说为了杂志的前途,必须住所有摄影界大咖住的这间由古迹改成的旅馆,虽贵但值得。法兰克夫妇早到两天,此刻正在大堂等着我们。

拖着重重的行李,在法兰克的带领下来到二楼的家庭式大套房。一进去就傻了;一厅、两房,有浴室、衣橱、书桌的大间他俩已先住下了,窄小的像佣人房的那间只摆得下一张床,十一岁的儿子还得在客厅加铺。“凑合凑合吧,订不到其他房间了!”法兰克轻松地表示:“大会已收到杂志了,你们可去处理一下。”

杂志采寄售方式,必须分别送到几个大的展览厅,海报也得自己张贴。摄影节办公室不管推车、不管糨糊、胶袋、打钉,只管到各销售站收帐。我们一家三口先到陌生的街上找店家买推车以及贴海报的工具,来来回回把奇重无比的杂志从办公室拖到分销处,再尽量走遍大街小巷,找还有空隙的墙面贴海报;怕盖住人家的海报,还爬过两回树。儿子早就累哭了,老伴也抱怨两腿直发抖,我只有一遍遍地安慰:“再撑一下就好,咱们晚上去吃大餐!”

海报就是这期杂志的封面,重磅印刷,美极了!也因为如此,有好几处才贴上就被人撕走了,回头又得重贴。因为这期专号,我们在阿尔勒颇出风头,大家很快就知道这是一本台湾人办的杂志,每天都有各国摄影家希望我看他们的作品,走在路上也经常有人对我们微笑、伸大拇指。杂志不到一星期就卖光了,可一文钱也收不到,只好跟老伴彼此自嘲:“咱们的小杂志社赞助了大摄影节!”

大受注目之下,连著名的法国摄影杂志也找上了我们。有一天,法兰克神色很不自然地表示,《CAMERA International》的老板阿谢、总编辑布什想找我们谈谈。我听了大为开心,因为那是本非常好的杂志,法、英对照,风格、水平与已停刊的瑞士《CAMERA》类似;后者创立于1922年,存在的59年间是世上最好、最具威望的摄影杂志。能与同行们会会,真是乐事一桩!

法兰克带我们来到古典雅致的Hotel du Forum,在游泳池边的露天座晒太阳、喝咖啡。约定时间过了半个多钟头,两位神色凝重的法国绅士才出现。我和老伴笑脸相迎,对方却非常不友善,开口就是一大串法文。老伴努力听了好一会儿,才明白他俩是在兴师问罪,指责《摄影家》抄袭他们,不但风格、开本相同,还双语刊行,就连杂志的英文名称也有“International”。总之,我们若是只在华人地区发行也就算了,现在跑来搞国际市场,他们无法允许。

我从来没那么生气过,立刻要老伴翻译:“《摄影家》的所有内容都是我们自己组稿,内容根本不一样,作品介绍用的是传统经典版面,若说仿效,对象也是最早的瑞士《CAMERA》,你们自己不也是如此?“老伴也很激动,法语不够用就用英语拼,才晓得他们根本就懂英文。之后的唇枪舌剑,我们一步也没让。

可怜的法兰克,大概是怕得罪巴黎出版界,尽量置身事外,表情尴尬、静坐一旁,把香烟盒都快揉烂了。

回想那天的场面,两个孤立无援的台湾人用尽了力气,几乎是仰仗着愤怒、委屈的狂飙之火,才震住了对方的气势。来意终于揭晓,法国人表示可以合作,但我们必须停办《摄影家》,买《CAMERA International》的中文版权,内容可放些自组的稿。“我才不干,因为我办得比你们好!”我和老伴大吼一声,不顾他们脸红脖子粗,头也不回地冲出那座号称宁静、优雅,让人宾至如归的酒店。

如今回想,当时的确是太冲动了,但那年我跟老伴都才40岁不到,血气还刚,更何况为了办好杂志,连身家都押上了。世事难料,几个月后竟听到CAMERA因不堪亏损而停办的消息,惊讶之余,总算明白了他们在阿尔勒的举动,思之不禁黯然⋯⋯。

想办本好杂志,是多么不容易啊!在欧美国家,要出一本像《摄影家》这样高水平的杂志,起码得有二、三十位工作人员,因为工会力量大,编辑、美工、撰稿、广告、营销、发行都只能各干各的,不得跨界。哪像我们全社只有四、五人,做点进口贸易养杂志。我这个社长不但要主编、设计、撰文、督印,杂志送来时还得站在卡车边下货、搬书,再接着包杂志、贴邮票,跑邮局⋯⋯若非如此,又怎么办得起杂志?那些年,我和老伴在世界各地邀稿,经常有同行问:“办这么精致的杂志,背后有金主支持吧?”这时,老伴就会笑呵呵地拍胸脯:“我就是他的金主!”

《CAMERA》总编辑布什后来在水之堡摄影艺廊担任了一年展览策画,1994年9月我在水之堡的个展举行开幕时,他也特地出席致意。以前的那点不愉快早已烟消云散,后来他还帮《摄影家》写过文章。

栏目编辑|马俊岩 实习生|杨云鬯

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)