文|林路

什么是当代摄影?

当代摄影是一个有趣的话题,也是众说纷纭难以给出准确定义的话题。

首先,当代摄影是当代艺术的一个组成部分。顾铮在他的《世界摄影史》一书中写道:“1960年代以来,摄影以一种水银泻地般的姿态融入到当代艺术中去,成为当代艺术的一个无法剥离的重要部分。……当代艺术已经由衷地接纳了摄影,不耻于摄影的渗入,而摄影也以其自身的实践证明它自身仍然富于活力,而且也给其他艺术样式注入了活力。”

当代摄影最为本质的价值意义,不是建造出一座座供人膜拜的艺术神殿。除了美学价值之外,摄影更强调其内容意义和对社会话题的介入。面对社会、政治力量带给人们的恐惧和偏见,面对社会矛盾所交织成密密麻麻的网,摄影以其迅捷而独特的媒介手段,将这些话题所编织的无形的网化为影像,成为人类视觉的具象化。

从这时候起,也许就从根本上改变了我们所认知的摄影与图像关系——摄影已不再仅仅停留于记录对象,而俨然成为探索世界、讨论问题的媒介。这也是当代艺术中的摄影与传统摄影的区别所在——前者是make photo,艺术家按事先设计的方法和程序拍摄、制作图片,以讨论问题、阐述观点,强调方法和观念的重要性;后者是take photo,拍摄者将主要精力用于发现、等待、记录世界的瞬间。于是在更宽泛的空间,我们看到,艺术家通过作为当代艺术的摄影在视觉与精神中探索时代、人性、媒介本身的密语。

这样,我们是否可以对当代摄影做出一个相对清晰的解释:当代摄影是在20世纪60年代以后呈现的一种摄影形态,它在现代摄影对表现形式多样化和极端化探索的基础上,介入了对当代各种政治和社会议题的讨论,并且在表现手法上更多地从拍摄照片进入制造照片的层面,从而更好地将艺术家的观念通过和社会的对话进入当代生活。

当代摄影有以下几种表现——

1 从 “篡改”到 “挪用”

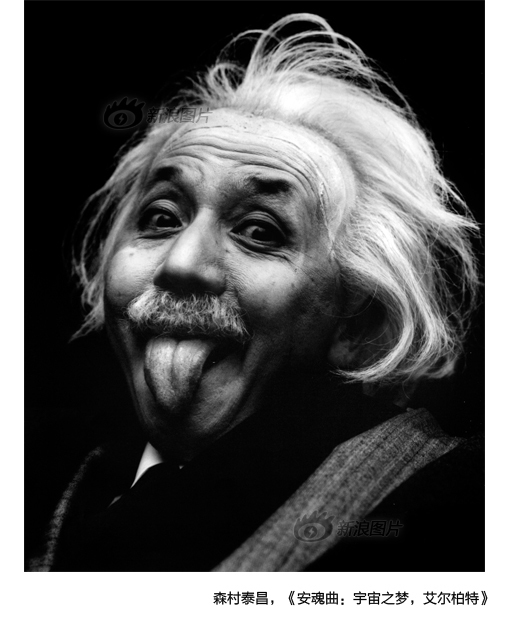

历史的话语权的“篡改”,是当代摄影擅长的拿手好戏。一般情况下,主要是指对历史上经典的绘画、雕塑等艺术品或者稍后些的经典摄影作品挪用后,完成对话语权的重新定位,从而达到当代摄影介入话题的可能。尤其是因为历史上一些经典的艺术品已经深入人心,给大部分人留下深刻的印象,因此一旦挪用,就会产生意想不到的效果,构成从视觉到心理巨大的落差,从而迅速抵达所需要的话题效应。深入观察还可以发现,“挪用”的意义相当宽泛,既可以对艺术传统的“挪用”,也可以对现实的“挪用”。

我们看到,当代艺术家面对过去一种已成模式的旧有形式和美学的法规观点前,他们开始躁动、怀疑与破坏,充斥着不稳定的心理因素。艺术不再是一种法规或者是很绝对的美,曾有的现实在一种难以描述的形态下,被逐个地剖析、分离之后又组合重整,在此基础上,挪用、拼贴、涂绘等多样的艺术手法相继登场也就势所必然。而所谓“挪用”,就是将以往现成的材料重新加工之后,构成新的观念形态和话语空间,从而在有限的空间轻而易举地拓展无限的未来。诚如前面所说,“挪用”的意义相当宽泛,既可以对艺术传统的“挪用”,也可以对现实的“挪用”。以顾铮的话来说:如果说对传统的“挪用”开启了重新评价传统的道路的话,那么对现实的“挪用”则启动了对现实本身的反思。充斥于现实中的图像霸权已经昭然若揭,它们左右了我们的现实评价,同时不动声色地设计了我们的潜意识、规范了我们的行为方式与思维形态。有时候,它们以一种集体性的专横形式出现,有时候又是以一种无比温柔的诱惑形态出场。

如果从最为传统的意义出发,“挪用”出现在摄影中,最为重要的现象就是对绘画的“挪用”。因为摄影术自从发明以来,就与绘画构成了亲密而又矛盾的关系。或者说,摄影术自萌芽之日起就与“挪用”形影不离,一旦在当代艺术的空间假借“挪用”切入各种社会与政治的命题,自然就成为当代摄影的一个重要组成部分。因为对以往经典的解构,反映了后现代主义哲学对经典迷信的反动。艺术家们逐渐意识到,人类历史上普遍的经典只是统治者话语的权威。就这样,“挪用”随即成为摄影最为快捷的解构手段,而且它的出现会再一次地被后人挪用和打破。其中,对于经典名画《蒙娜丽莎》的反复挪用,就是证明。当然,这样的挪用是有前提的,并不是简单地对前人的艺术品单纯的剽窃以及复制,而是通过思想及观念上的借鉴,往往是在对先辈们的意识形态深入理解之后,再进行分析重构,以新的创作灵感将其提升到不同的高度。

2 后纪实摄影和私摄影

早期街头摄影的最高境界,也许就在于它的原生态——未经修改的、不加控制的、不是表演性质的。影像所呈现的是一种真实的碎片,是摄影家在短暂的瞬间观察和捕捉的结果。然而进入当代摄影的范畴,你会发现这一切都在悄悄地发生变化,这些原生态成了可以修改的,可以控制的,甚至是表演性质的。影像所呈现的真实碎片,被重新整合起来,构成了切入当代话题的空间。

我们看到,从美国摄影家罗伯特·弗兰克开始的另类街头摄影,已经开始进入了当代摄影的话题,将人性的隐秘置身于都市的纷乱空间加以解剖。当然,将其推到极限的,是在英国摄影家马丁·帕尔镜头中,达到了“狂乱”的高峰。更有甚者,摄影家杰里森的地铁画面继承了传统街头摄影的传统,同时也有了新的突破。毕竟,杰里森的画面是依赖相互叠加的手段来完成的。尽管第一眼看上去被摄者是处于被抓拍的状态,但是又呈现出被摄影家精心重构的可能——结果让人大跌眼镜的是,画面果然都是通过PS拼贴处理过的,是摄影家从大量的拍摄画面中抠出合适的肖像形成巧妙拼贴的结果——仔细看都有着明显的痕迹!

摄影家将这样的纪实称之为构成的纪实(或者说照片是通过故意的重构之后的纪实),从而在21世纪贴上了可以说是后纪实摄影的标签。这不是说数码技术的运用在纪实摄影中有了合法性,但是至少提出了面对社会空间纪实的另一种可能。

在2010年,街头不再如同上个世纪80年代那样成为圣殿或避难所。因为以往的街头往往就是一个乌托邦,是一个真实生活发生的场所。街头的民主观念可能永远是一个神话,但是却越来越泄露出这样的一些倾向:许多城市中的街头已经完全被权力的监视所控制,闭路监控每时每刻记录着过往的行人。在这些空间中漫游者的隐私已经不复存在。于是杰里森的画面努力想去改变这样一种节奏,也不是一定要去挑战经典的“决定性的瞬间”。这些画面试图让我们深入思考空间的可能和群体中的个体,关于权力和控制,关于纪实影像如何进入后纪实摄影的年代,以及当代摄影的种种可能。

接下来审视当代纪实中的私摄影。

记得英国摄影家马丁·帕尔曾经断言,当代影像的一个重要特征,包括两个方面:一是它的主观性,二是它的私密性。这一切,也许在“私摄影”的探索空间,足以得到确切的证明。

上一页123下一页

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)